全新正版 极速发货

-

作者:

吴雄文,强华

-

出版社:

人民卫生

-

ISBN:

9787117348614

-

出版时间:

2023-08

-

装帧:

其他

-

开本:

其他

-

ISBN:

9787117348614

-

出版时间:

2023-08

售价

¥

64.13

7.2折

定价

¥89.00

品相

全新

上书时间2024-05-20

卖家超过10天未登录

手机购买

![]()

微信扫码访问

-

-

商品描述:

-

作者简介

三级教授,博士生导师,华中科技大学同基础医学院副院长。1984年毕业于武汉医学院医疗系,获医学学士学位;1987年获医学硕士学位(病理生理学,同济医科大学);1989至1991年在澳大利亚西澳大学病理系攻读博士学位(联合培养);1991年获得医学博士学位(病理生理学,同济医科大学);1999年至2000年作为访问学者在澳大利亚西澳大学免疫学中心和EdithCowan大学人类遗传学中心进修。

目录

绪论/1

第一节 微生物学与免疫学/1

一、 微生物与微生物学 /1

二、 免疫与免疫学 /3

第二节 微生物学和免疫学的发展简史/8

一、 微生物学与抗感染免疫发展时期 /8

二、 现代免疫学与现代微生物学时期 /9

第三节 微生物学与免疫学的发展趋势及其在医药学中的作用/10

第一章 抗原/12

第一节 影响抗原免疫原性的因素/12

一、 抗原的因素 /12

二、 机体的因素 /13

三、 抗原进入机体的方式 /13

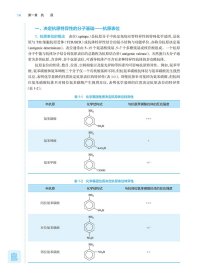

第二节 抗原特异性与交叉反应/13

一、 决定抗原特异性的分子基础——抗原表位 /14

二、 共同抗原表位与交叉反应 /15

三、 半抗原 - 载体效应 /15

第三节 抗原的分类及其在医药学实践中的应用/16

一、 抗原的分类 /16

二、 抗原在医药学实践中的应用 /18

第四节 非特异性免疫刺激剂/19

一、 免疫佐剂 /19

二、 超抗原 /19

三、 丝裂原 /20

第二章 抗体/22

第一节 抗体的结构/22

一、 基本结构 /22

二、 J 链和分泌片 /23

三、 水解片段 /24

第二节 抗体的异质性/25

一、 同种型 /25

二、 同种异型 /25

三、 独特型 /26

第三节 抗体的生物学功能/26

一、 抗体的主要功能 /26

二、 各类抗体的主要特性 /27

第四节 免疫球蛋白基因结构及抗体的多样性/28

一、 免疫球蛋白的基因库 /28

二、 免疫球蛋白V 区基因重排 /29

三、 抗体类别转换 /29

第五节 人工制备抗体/30

一、 多克隆抗体 /30

二、 单克隆抗体 /30

三、 基因工程抗体 /31

第三章 补体系统/33

第一节 概述/33

一、 补体系统的组成 /33

二、 补体系统的命名 /34

三、 补体系统的来源和理化特性 /34

第二节 补体系统的激活途径/34

一、 经典途径 /34

二、 旁路途径 /35

三、 MBL 途径 /36

四、 补体活化的共同末端效应 /36

五、 补体三条激活途径的比较 /37

第三节 补体活化的调控/37

第四节 补体的生物学作用/38

第五节 补体系统异常与疾病/39

一、 补体遗传性缺陷 /39

二、 补体含量的改变 /39

三、 补体与感染性疾病 /39

第四章 主要组织相容性复合体及其编码的抗原/41

第一节 HLA 复合体及其遗传特征 /41

一、 HLA 复合体的结构 /41

二、 HLA 复合体的遗传特征 /42

第二节 HLA 抗原及其功能 /43

一、 HLA 抗原的分子结构 /44

二、 MHC- 抗原肽复合物 /45

三、 MHC 的生物学功能 /45

第三节 HLA 在医药学中的意义 /46

一、 HLA 与组织、器官移植 /46

二、 HLA 与临床疾病 /47

三、 HLA 与药物不良反应 /48

第五章 细胞因子和免疫细胞膜分子/50

第一节 细胞因子/50

一、 细胞因子分类 /50

二、 细胞因子的共同特点 /52

三、 细胞因子受体 /53

四、 细胞因子的生物学作用 /55

第二节 免疫细胞膜分子/56

一、 白细胞分化抗原、表面标记和CD命名 /56

二、 免疫细胞膜分子的生物学作用 /57

第三节 细胞因子、免疫细胞膜分子在临床

医药学中的应用/59

一、 参与疾病发生 /60

二、 在疾病诊断中的应用 /61

三、 在疾病预防和治疗中的应用 /61

第六章 免疫细胞/64

第一节 造血干细胞/64

第二节 固有免疫细胞/65

一、 吞噬细胞 /65

二、 自然杀伤细胞和固有样淋巴细胞 /67

三、 抗原提呈细胞 /68

四、 其他免疫相关细胞 /71

第三节 T、B 淋巴细胞 /72

一、 T 淋巴细胞 /72

二、 B 淋巴细胞 /77

第七章 免疫应答及其调节/82

第一节 免疫应答概述/82

一、 免疫应答的类型和特点 /82

二、 免疫应答的基本过程 /83

第二节 固有免疫应答/84

一、 固有免疫系统的构成 /84

二、 固有免疫应答的作用时相 /85

三、 固有免疫应答的特点 /86

四、 固有免疫应答与适应性免疫应答的关系 /86

第三节 T 细胞介导的细胞免疫应答 /86

一、 抗原的加工和提呈 /86

二、 T 细胞对抗原的识别 /88

三、 T 细胞的活化、增殖和分化 /89

四、 T 细胞的效应及其机制 /91

五、 T 细胞介导的免疫应答发挥的主要作用 /93

第四节 B 细胞介导的体液免疫应答 /93

一、 B 细胞对TD 抗原的应答 /93

二、 体液免疫应答的一般规律 /95

三、 B 细胞对TI 抗原的应答 /96

四、 B 细胞应答的效应 /96

第五节 免疫应答的调节/97

一、 免疫耐受 /97

二、 免疫调节 /99

第八章 超敏反应/101

第一节 Ⅰ型超敏反应 /101

一、 发生机制 /101

二、 常见疾病 /104

三、 防治原则 /104

第二节 Ⅱ型超敏反应 /105

一、 发生机制 /105

二、 常见疾病 /106

第三节 Ⅲ型超敏反应 /107

一、 发生机制 /107

二、 常见疾病 /108

第四节 Ⅳ型超敏反应 /109

一、 发生机制 /109

二、 常见疾病 / 110

第五节 各型超敏反应特征比较与相互关系/ 111

一、 各型超敏反应的特征比较 / 111

二、 各型超敏反应与疾病发生发展的关系 / 111

第九章 免疫学应用/ 113

第一节 免疫学检测/ 113

一、 免疫学检测原理 / 113

二、 抗原抗体反应的基本检测方法 / 114

三、 免疫细胞的测定 / 119

四、 免疫学检测技术在医学中的应用 /121

五、 免疫学检测技术在药学研究中的应用 /121

第二节 免疫预防/122

一、 人工主动免疫 /122

二、 人工被动免疫 /123

三、 计划免疫 /123

第三节 免疫治疗/124

一、 分子治疗 /125

二、 细胞治疗 /126

三、 生物应答调节剂与免疫抑制剂 /126

第十章 细菌学概论/128

第一节 细菌的形态、结构与分类/128

一、 细菌的大小和形态 /128

二、 细菌的结构 /129

三、 细菌的分类与命名 /138

第二节 细菌的物理性质/140

一、 细菌的胶体性质 /140

二、 细菌的光学性质 /140

三、 细胞膜的半渗透性 /141

四、 细菌的渗透压 /141

第三节 细菌的营养与生长繁殖/141

一、 细菌的化学组成 /141

二、 细菌的营养物质及生理功能 /142

三、 细菌吸收营养物质的方式 /142

四、 细菌的营养类型 /145

五、 细菌的生长繁殖 /146

六、 细菌的人工培养 /147

第四节 细菌的新陈代谢/151

一、 细菌的酶 /152

二、 细菌的产能方式 /152

三、 细菌的代谢过程 /154

四、 细菌的重要代谢产物 /156

第五节 细菌的感染与免疫/158

一、 细菌的感染 /158

二、 抗细菌感染免疫 /162

第六节 细菌的检查方法/162

一、 细菌形态的检查 /162

二、 细菌感染的检查 /164

第十一章 微生物的遗传和变异/167

第一节 微生物遗传和变异的物质基础/167

一、 微生物的主要遗传物质 /167

二、 质粒和转座因子 /169

第二节 噬菌体及其对细菌遗传性的影响/171

一、 噬菌体的生物学性状 /172

二、 噬菌体与宿主菌的关系 /172

三、 噬菌体的分离与测定 /174

四、 噬菌体在医药学中的应用 /174

第三节 微生物变异的常见类型/174

第四节 微生物变异的机制及其修复/176

一、 基因突变及其分子机制 /176

二、 基因的转移和重组 /177

三、 DNA 损伤的修复 /182

第五节 微生物遗传和变异的医药学意义/182

第十二章 微生物分布与医学微生态学/184

第一节 微生物的分布/184

一、 空气中的微生物 /184

二、 水体中的微生物 /184

三、 土壤中的微生物 /185

四、 微生物在人体的分布 /185

第二节 微生态平衡与失调/186

一、 微生态平衡 /186

二、 肠道微生态与健康 /187

三、 微生态失调与机会致病菌 /188

第三节 微生态平衡与医药学实践/189

一、 保护或重建微生态环境 /189

二、 增强机体的免疫力 /189

三、 微生态制剂的应用 /189

四、 合理使用抗菌药物 /190

第十三章 医药学实践中有害微生物的控制/191

第一节 理化因素对微生物的影响/191

一、 基本概念 /191

二、 物理消毒与灭菌法 /192

三、 化学消毒与灭菌 /193

四、 影响消毒与灭菌效果的因素 /194

第二节 生物因素对微生物的影响/195

一、 抗生素对微生物的作用 /195

二、 噬菌体对细菌的作用 /195

三、 细菌素对细菌的作用 /196

四、 固有免疫相关因子的抗微生物作用 /196

五、 正常菌群拮抗作用 /197

六、 病毒间的干扰现象 /197

第三节 病原微生物实验室生物安全/197

一、 病原微生物危害程度分类 /197

二、 病原微生物实验室生物安全防护水平分级 /198

三、 实验室生物安全管理要求和风险评估 /198

四、 实验室生物安全防护和安全工作行为 /199

第十四章 常见的病原性细菌/201

第一节 球菌/201

一、 葡萄球菌属 /201

二、 链球菌属 /204

三、 奈瑟菌属 /206

第二节 肠道杆菌/208

一、 埃希菌属 /209

二、 志贺菌属 / 211

三、 沙门菌属 /212

第三节 弧菌和螺杆菌/214

一、 霍乱弧菌 /214

二、 副溶血性弧菌 /216

三、 幽门螺杆菌 /217

第四节 厌氧性细菌/218

一、 破伤风梭菌 /218

二、 产气荚膜梭菌 /220

三、 肉毒梭菌 /220

四、 无芽孢厌氧菌 /221

第五节 分枝杆菌/222

一、 结核分枝杆菌 /223

二、 麻风分枝杆菌 /225

第六节 动物源性细菌/226

第七节 其他重要病原性细菌/227

第八节 在分类学上列入广义细菌学范畴的微生物/227

一、 支原体 /228

二、 立克次体 /229

三、 衣原体 /230

螺旋体 /231

第十五章 放线菌/235

第一节 放线菌的发现及分类地位/235

一、 放线菌的发现及一般特征 /235

二、 放线菌在微生物中的分类地位 /236

第二节 放线菌的主要生物学特征/236

一、 放线菌的形态与结构 /236

二、 放线菌的生长与繁殖 /239

第三节 放线菌代表属/240

一、 链霉菌属(Streptomyces) /240

二、 小单孢菌属(Micromonospora) /241

三、 诺卡菌属(Nocardia) /241

四、 游动放线菌属(Actinoplanes) /242

五、 马杜拉放线菌属(Actinomadura) /242

六、 放线菌属(Actinomyces) /242

第十六章 病毒学概论/244

第一节 病毒的形态、结构与分类/244

一、 病毒的大小与形态 /244

二、 病毒的结构和化学组成 /244

三、 病毒的分类 /246

第二节 病毒的增殖/248

一、 病毒的复制周期 /248

二、 病毒的异常增殖与干扰现象 /250

第三节 病毒的人工培养法/250

第四节 理化因素对病毒的影响/251

一、 物理因素 /251

二、 化学因素 /251

第五节 病毒的感染与免疫/251

一、 病毒感染的传播方式 /252

二、 病毒感染的致病机制 /252

三、 病毒感染的类型 /253

四、 抗病毒免疫 /254

第六节 病毒感染的检测与防治原则/255

一、 病毒感染的检测 /255

二、 病毒感染的防治原则 /257

第十七章 引起人类疾病的常见病毒/259

第一节 呼吸道感染病毒/259

一、 流行性感冒病毒 /259

二、 副黏病毒 /262

三、 其他呼吸道病毒 /263

第二节 消化道感染病毒/265

一、 肠道病毒 /265

二、 急性胃肠炎病毒 /268

第三节 肝炎病毒/269

一、 甲型肝炎病毒 /270

二、 乙型肝炎病毒 /271

三、 丙型肝炎病毒 /274

四、 丁型肝炎病毒 /275

五、 戊型肝炎病毒 /276

第四节 逆转录病毒/276

一、 人类免疫缺陷病毒 /276

二、 人类嗜T 细胞病毒 /279

第五节 其他病毒及朊粒/279

一、 虫媒病毒 /279

二、 出血热病毒 /280

三、 疱疹病毒 /281

四、 狂犬病病毒 /282

五、 人乳头瘤病毒 /284

六、 朊粒 /284

第十八章 真菌学/287

第一节 真菌学概论/287

一、 真菌的生物学性状 /287

二、 真菌的致病性与免疫性 /290

三、 真菌感染的防治原则 /291

第二节 与人类疾病有关的主要病原性真菌/291

一、 皮肤及皮下感染真菌 /291

二、 深部感染真菌 /292

第三节 与药物有关的真菌/296

一、 酵母菌 /296

二、 霉菌 /297

三、 蕈菌 /297

第十九章 抗生素/300

第一节 抗生素的概念和分类/300

一、 抗生素的概念和医用抗生素的特点 /300

二、 抗生素的分类 /301

第二节 抗生素的主要作用机制/301

一、 抑制细胞壁的合成 /301

二、 影响细胞膜的功能 /303

三、 干扰蛋白质的合成 /303

四、 抑制核酸的合成 /304

五、 干扰细胞的能量代谢和电子传递体

系统 /304

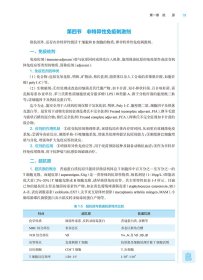

第三节 抗生素产生菌的分离和筛选/304

一、 新抗生素产生菌获得的途径 /304

二、 土壤微生物的分离 /305

三、 筛选、早期鉴别与分离精制 /305

四、 临床前试验与临床试验 /308

第四节 抗生素的制备/308

一、 发酵阶段 /308

二、 发酵液预处理及产物提取阶段 /310

第五节 抗生素的生物合成/ 311

一、 次级代谢与次级代谢产物 / 311

二、 抗生素生物合成的代谢途径 /312

三、 青霉素的生物合成途径及代谢调控 /312

第六节 耐药性/314

一、 耐药性产生的遗传学机制 /314

二、 耐药性产生的生物化学机制 /315

三、 耐药性的防控 /316

第七节 抗生素含量测定/316

一、 抗生素的效价和单位 /316

二、 抗生素效价的微生物检定法 /317

第二十章 微生物在其他药物生产中的应用/321

第一节 微生物来源的药物/321

一、 氨基酸 /321

二、 维生素 /323

三、 酶及酶抑制剂 /325

四、 多糖 /327

五、 微生物菌体来源的药物 /327

六、 其他 /328

第二节 微生物在半合成药物中的应用/328

一、 甾体化合物 /329

二、 手性药物 /332

三、 中药的微生物转化 /332

第三节 微生物组合生物合成技术在药物

开发中的应用/333

一、 微生物组合生物合成的技术范畴 /333

二、 微生物组合生物合成技术在药物

合成的应用策略 /333

第二十一章 药物的抗菌试验/335

第一节 体外抗菌试验/335

一、 抑菌试验 /335

二、 杀菌试验 /337

三、 联合抗菌试验 /338

四、 体外抗菌试验的影响因素 /339

第二节 体内抗菌试验/340

一、 实验动物 /341

二、 试验菌 /341

三、 感染模型 /341

四、 抗菌治疗 /341

五、 药物的体内药效评价 /342

第二十二章 药品的微生物学质量控制/343

第一节 药品生产中的微生物污染/343

一、 药品中微生物的来源 /343

二、 微生物引起的药物变质 /344

第二节 药品生产中防止微生物污染的措施/344

一、 加强药品生产管理 /344

二、 进行微生物学检验 /345

三、 使用合格的防腐剂 /345

四、 药品生产的GMP 验证 /345

第三节 药品的微生物学检查/345

一、 无菌产品的无菌检查 /346

二、 非无菌产品的微生物限度检查 /349

附录 微生物限度标准/358

参考文献/360

中英文名词对照索引/361

内容摘要

在广泛调研第八轮教材编写及使用建议的基础上,本次修订拟编写教材品种在上一版的基础上做出了相应调整,并根据药学学科领域的新理论、新方法、新技术,以及新出台的国家政策法规、《中国药典》等对本轮教材进行更新,注重学生实践能力的提升,培养学生的创新能力和新药研发能力。同时,将思想政治教育纳入教材,激发学生的爱国主义情怀以及敢于创新、勇攀高峰的科学精神。为了顺应“互联网+教育”需求和我社数字资源的积累,本次修订将同步进行数字化资源建设。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看