作者:

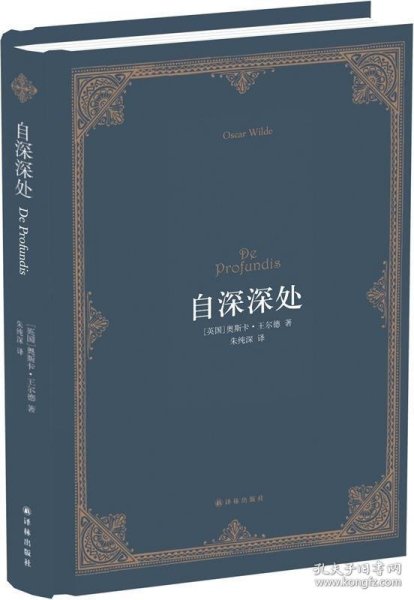

(英国)奥斯卡·王尔德

出版社:

译林出版社

ISBN:

9787544752183

出版时间:

2015-08

版次:

1

装帧:

平装

开本:

16开

纸张:

胶版纸

页数:

362页

作者:

(英国)奥斯卡·王尔德

出版社:

译林出版社

ISBN:

9787544752183

出版时间:

2015-08

版次:

1

装帧:

平装

售价

¥

16.00

4.2折

定价

¥38.00

品相

九五品

上书时间 2024-01-15

手机购买

微信扫码访问

商品描述:

基本信息

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看