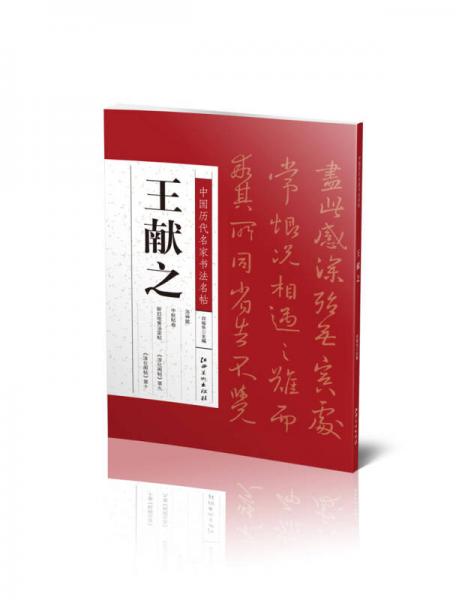

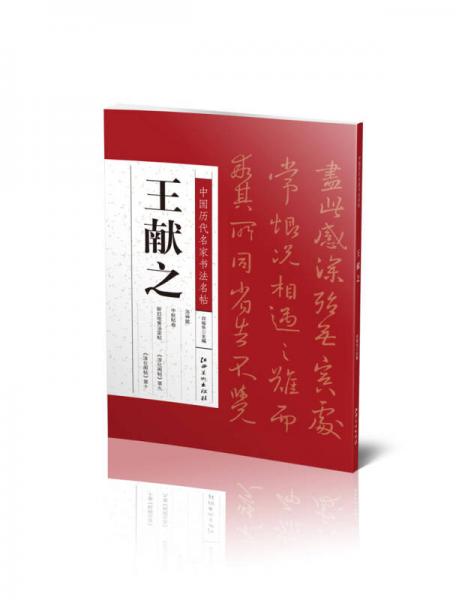

王献之(344—386),字子敬,小名官奴,祖籍山东临沂,生于会稽(今浙江绍兴),王羲之第七子。东晋书法家、诗人、政治家,晋简文帝司马昱的驸马。官至中书令,为与族弟王珉区分,人称王大令。与其父并称为『二王』。

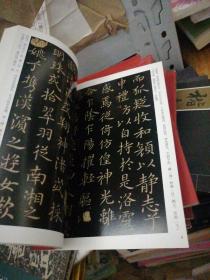

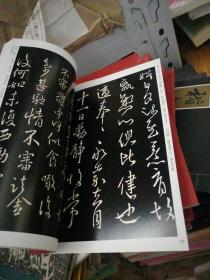

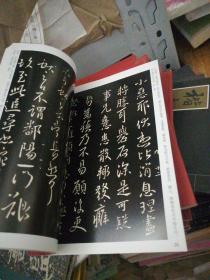

王献之学书和他的父亲一样,不局限于学一门一体,而是穷通各家,所以能在『兼众家之长,集诸体之美』的基础上,创造出自己独特的风格,终于取得了与其父王羲之并称的艺术地位。王献之的书法艺术,主要是继承家法,但又不完全墨守成规,而是另有所突破。在他的传世书法作品中,不难看出他对家学的承传及自己另辟蹊径的踪迹。

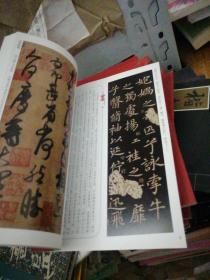

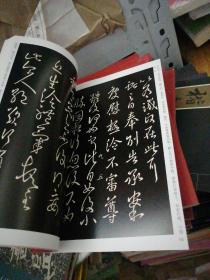

前人评论王献之的书法为『丹穴凰舞,清泉龙跃。精密渊巧,出于神智』。他的用笔,从『内拓』转为『外拓』。他的草书,更是为人称道。俞焯曾说:草书自汉张芝而下,妙人神品者,官奴一人而已。他的传世草书墨迹有《鸭头丸帖》、《中秋帖》等。清朝乾隆皇帝将之收入《三希帖》,视为『国宝』。他还创造了『一笔书』,变其父上下不相连之草为相连之草,往往一笔连贯数字,由于其书法豪迈,气势宏伟,故为世人所重。其楷书自成一绝,曾做《洛神赋》,壁画细劲秀丽,令人神驰。

由于年代久远,王献之的书法真迹大都已失传,多数收录在《淳化阁帖》中,为后人追摹景仰。

直播中,去观看

直播中,去观看