【提供资料信息服务】大集譬喻王经.上下卷.国立故宫博物院藏.宋刻本

举报

此销售为文件文档,非书籍。

-

作者:

不详

-

出版社:

不详

-

年代:

宋元及以前 (1367年及以前)

-

四部分类:

子部 > 释家

-

作者:

不详

-

出版社:

不详

-

年代:

宋元及以前 (1367年及以前)

上书时间2024-03-30

卖家超过10天未登录

手机购买

![]()

微信扫码访问

-

- 品相描述:八五品

-

【买家必读】

此销售为电子文本,一经售出概不退货退款。另本店还销售复印本(彩色高清缩印,彩色高清原大,黑白高清原大),如有需要可以联系客服。

-

商品描述:

-

大集譬喻王经

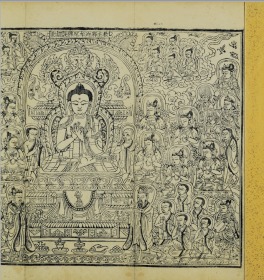

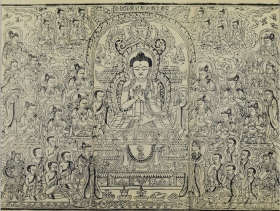

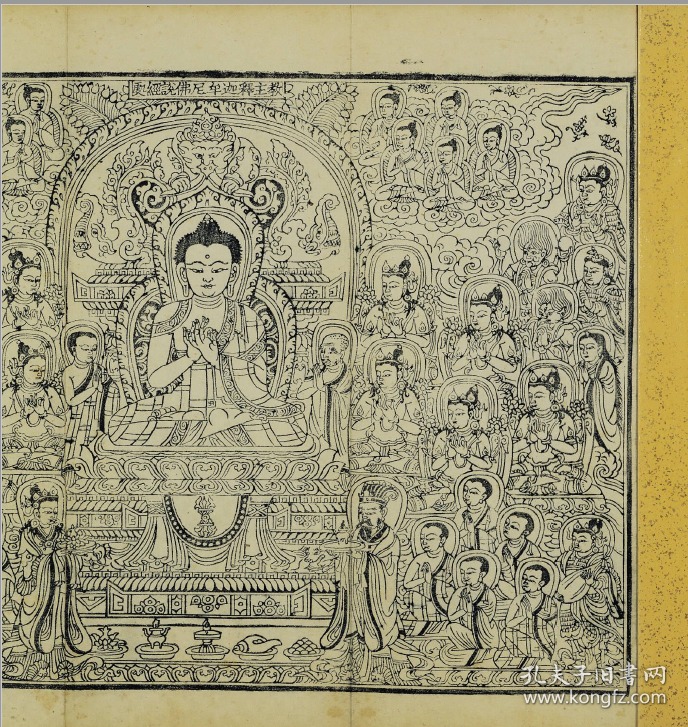

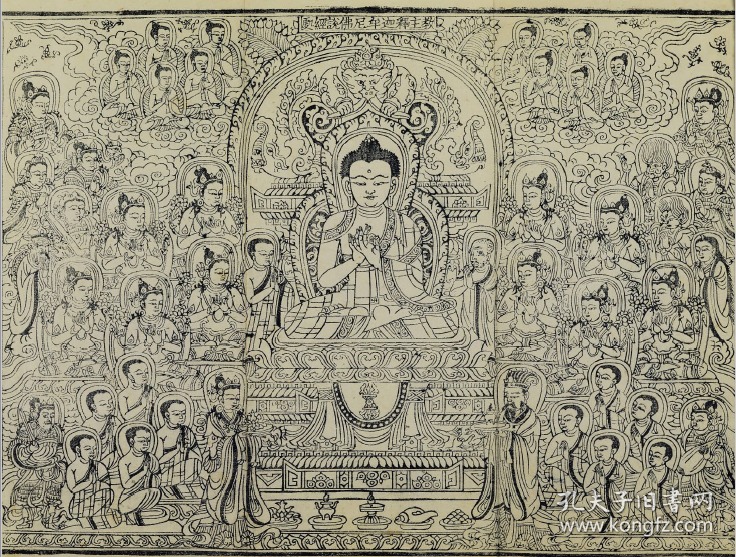

此本《大集譬喻王经》隋代阇那崛多等译,别称《大集别品》或《譬喻王经》,乃释尊以各种譬喻,对舍利弗说如何在菩萨与声闻、缘觉二乘的修行中,具足各种善根。本经译自梵本《大集别品》十万偈,属于早期集结的《大方等大集经》八十卷系统。此为宋刊思溪藏经本,每卷前皆冠有扉画《教主释迦牟尼佛说经处》一幅。

本经译自梵本《大集别品》十万偈,属于早期集结的《大方等大集经》八十卷系统,是大乘佛教《般若》、《宝积》、《大集》、《华严》、《涅槃》五大部之一。「大集」者,意为「大众会集」、「诸法聚集」,表示说法内容丰富,听经者众多云集。

二帙书衣外包绿地龟背云纹与如意绣球纹织锦,典雅端庄。内叶纸质莹洁如玉,纹路缜密如丝茧,故旧称茧纸本。每卷前皆冠有扉画「教主释迦牟尼佛说经处」一幅,占一版四半叶,构图饱满,用线繁密,刚柔并济,具装饰趣味;佛、菩萨数十人,品相上佳。经文字体清劲,镌搨古雅,墨色匀称,雅近唐代书家欧阳询书体,而又笔带颜风。每版折为五半叶,每半叶六行,每行十七字。版心上记帙号:「发一」、「发二」,中标版次,下署刻工名,计有「祖、敬、徐坚、郑、兮、王、以」等。卷首与卷末均有经题「大集譬喻王经卷上」(卷下)」,下署千字文帙号「发一」、「发二」,卷末题名之后,并附有音义。

本卷刻工中,徐坚之名又见于宋代宝礼堂所刻的《四明续志》;《四明续志》是浙江地区的刻本,故本经应亦为「浙本」。又于卷首有千字文帙号,可知本经应属于大藏丛书。宋元间,浙江地区刊刻的大藏经有《圆觉藏》、《资福藏》、《普宁藏》,后二者版本皆出于前者;而本经的版式行款、书体雕风,乃至于千字文编号,与此三大藏皆相同。本经扉画则与元代续雕的《碛砂藏》同为「西藏-尼泊尔」样式。故可知本经应属于宋代湖州 (浙江吴兴)思溪圆觉禅院雕刊的藏经系统,而装帧印经或在元代。

大致内容

(第一开,第二开)扉画:教主释迦牟尼佛说经处

(第三开):大集譬喻王经卷上 发一

隋天竺三藏阇那崛多等译

复次说此法时。命者奢利弗。从座而起。一肩优多罗僧伽作已。右膝着地合掌白言。大德世尊。我欲少问。愿佛听许。如我所问。赐为解说。如是语已。佛告命者奢利弗言。奢利弗。随汝所欲当问如来阿罗诃三藐三佛陀。其所问者。我为汝说令心欢喜。如是语已。命者奢利弗言。大德世尊。此阎浮洲若有雨时。于何处雨当名善雨。如是语已。佛告命者奢利弗言。甚善奢利弗。汝以妙辩善思念。如是义欲问如来。汝欲利益多众生故。欲令多人得安

(第四开):乐故。怜愍世间。利益安乐诸天人故。亦为现在未来发菩萨乘诸善家子善家女等。令生精进力故。奢利弗。善听善念。我为汝说。奢利弗言。如是世尊。我今乐闻。佛告奢利弗言。奢利弗。阎浮洲人。所有甘蔗蒲萄大麦小麦胡麻稻粟小豆大豆江豆毕豆迦荼诃利那豆似大豆此土无。如是等田及余苗稼。于彼处雨名为善雨。何以故。若于彼处成就诸味。阎浮洲人得用活命。是故于彼处雨名为善雨。奢利弗复言。世尊。善家子善家女。若欲法施。于何处与名为善与。佛告奢利弗言。奢利弗。我说法施。若于诸处普法施时名为善与。奢利弗。我今

(第五开):复说。若法施时与诸菩萨摩诃萨。于法施中名为胜上善与。何以故。彼善家子为诸众生求法。是故施彼法时。名为胜上善与。奢利弗。譬如于大海雨。非不有果。非无受用。如是奢利弗。若于菩萨摩诃萨所。与法施时。非不有果。非无受用。何以故。彼善家子为诸众生求法故。奢利弗。譬如有人磨拭摩尼宝时。若勤用力名为善作。何以故。奢利弗。磨拭摩尼宝时。与作百千水精珠等。如是奢利弗。于诸菩萨摩诃萨所。若作力者名为善作。何以故。彼善家子为诸众生。当求阿耨多罗三藐三菩提。发行无上菩提故。奢利弗。譬如大海无处

(第六开):不得下无处不得入。何以故。大海渐深大海渐下。是故无处不得下无处不得入。如是奢利弗。菩萨摩诃萨于般若波罗蜜巧方便中。修菩萨行。亦无有法而不能说。奢利弗。譬如一滴水池种优图片字罗华叶出生。虽同一池其华外叶不如是妙。不得如是称赞贵重。然彼内华则为男子女人称赞贵重。如是奢利弗。声闻独觉同一法界证已。不得如是称赞贵重。然彼如来阿罗诃三藐三佛陀。则为世间天人阿脩罗等称赞贵重。是故奢利弗。见是义故。善家子善家女应发是心。莫同一法界证而得声闻独觉名字。不得如是称赞贵重。

(第七开):如彼如来阿罗诃三藐三佛陀。我等今者应发阿耨多罗三藐三菩提心。当得如是称赞贵重。如彼如来阿罗诃三藐三佛陀。奢利弗。譬如若沈水树若栴檀树。其叶不得称赞贵重如自体香。如是奢利弗。同一法界证已。声闻独觉智慧。不得具足如真实香。然彼如来阿罗诃三藐三佛陀。真香具足。奢利弗。见是义故。善家子善家女所有善根。皆应回向阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。我说彼等由善友满。于阿耨多罗三藐三菩提中。欢喜爱者。教彼勤行令欢喜爱。何以故。奢利弗。我昔亦由善友摄故。令成阿耨多罗三藐三菩提。奢

(第八开):利弗。如有一人欲取珍宝。更第二人亦欲取宝。彼者前人示第二人向宝洲道所出宝处。我说是人无有悭吝。如是奢利弗。若示遍知宝洲道者。我说是人亦无悭吝。奢利弗。如大价宝直多百千。出大海中。宝在海时无人摩拭。至阎浮洲乃有摩拭。如是奢利弗。若有欲 见如来者。发阿耨多罗三藐三菩提心。各各见佛胜功德已。彼即广行当成声闻。彼广行已当成独觉。彼广行已当成阿耨多罗三藐三菩提。余诸善根由值善友皆成广大。奢利弗。见是义故善家子善家女。应求善友亲近承事。既承事已须修多业。不久当成阿耨多

(第九开):罗三藐三菩提。何以故。我昔亦由善友摄故。今成阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。如摩尼宝。若摩拭时细末流下。然其细末。不得如是称赞贵重。如彼摩尼大宝。则为国王若王大臣及余智人能别宝者。称赞贵重。如是奢利弗。声闻独觉虽同一法界证。不得如是称赞贵重。然彼如来阿罗诃三藐三佛陀。则为世间诸天及人若犍闼婆阿脩罗等。称赞贵重。 奢利弗。譬如有人。自将金抟诣金师所若金师弟子所。到已告言。汝取此金为我作钏。我着脚上。时彼金师若彼弟子。告言丈夫。我以此金为作璎珞。随汝顶戴。若颈若手。系已多。

(第十开):有百千人众。见生欢喜赞叹于汝。奢利弗。时彼愚人不用金师利益善语。报金师言。汝但为我作于脚钏。如是奢利弗。善家子善家女。若如来所若声闻。所作胜上施法时。或有善友来至其所。告言。丈夫。汝今作此胜上施法。是不顺善。所谓以此胜上施法。而于有量法中回向。若声闻地。若独觉地。汝今作此胜上施法。所有善根。堪能回向阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。于世间出世间法中。诸佛世尊最是第一巧胜智慧。奢利弗。是故诸佛世尊。赞叹阿耨多罗三藐三菩提。何以故。此是无上回向。所谓阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。

(第十一开):见是义故。善家子善家女。所有善根皆应回向阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。如有二人。于中一人善作金色劫波娑缕。同一树生。所作细衣价直百千。一人欲作仆使麤衣。到织师所。告言丈夫。我此金色劫波娑缕善料理讫。同一树生为我好织。织师报言。丈夫我当与汝作衣价直百千。何用麤衣。彼人不纳织师善语。报织师言。但为我作仆使麤衣。如是奢利弗。虽同一法同一善根。或有攀缘声闻地者。或有攀缘独觉地者。或有住于无上道者。奢利弗。于中若有攀缘声闻独觉地者。应当语言。汝此善根是如来因。若求无上佛菩

(第十二开):提者。应亦语言。汝此施法所有善根。当同一聚回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向。以彼善根施诸众生。作无尽心。当摄取之。因此善根愿诸众生。当得具足不可思智不可称智。三界最胜无上智等。如彼如来阿罗诃三 藐三佛陀。奢利弗。见是义故。善家子善家女。应种善根于阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。譬如国王第一夫人产生八子。于诸子中。惟有一子具足王相。得绍王位。以水灌顶。余诸王子复悉围遶。依法奉事。奢利弗。于意云何。非彼母腹而有过失。令余王子不得灌顶大王位耶。奢利弗言。不也大德世尊。何以故。彼

(第十三开):余王子。自于往昔不作王业不种善根。以是因缘。彼余王子悉不得绍灌顶王位。佛言如是。奢利弗。同证一法界已。如来阿罗诃三藐三佛陀。得名法王。余诸善家子等。得声闻名。非此法界有过失耶。奢利弗言。不也世尊。非此法界有其过失。然由彼等于往昔时所作善根不能回向无上菩提。不行此道。亦不发愿。不作胜上善根。又不愿求遍知利益。是故今但生声闻事。彼等亦不行如来行。又无如来功德。不具神通。如诸如来阿罗诃三藐三佛陀。奢利弗。以是义故。善家子善家女。所作善根。皆应回向无上菩提。奢利弗。譬如波利

(第十四开):质多罗俱毗陀罗树。有时初生三十三天皆大欢喜。作如是言。此树既生三十三天不应久空。如是奢利弗。有时善家子善家女。发无上菩提心。彼时所有正信。三宝天龙夜叉犍闼婆阿脩罗伽留荼紧那罗摩图片字罗伽人非人等。心生欣跃。云此道场不应久空。菩萨摩 诃萨得成无上菩提。奢利弗。譬如彼波利质多罗俱毗陀罗树。三十三天见叶出时不赞不重。若见华时心生欣跃。如是奢利弗。声闻 独觉证一法界。诸天世人不赞不重。若见如来阿罗诃三藐三佛陀。心生欣跃。何以故。如来阿罗诃三藐三佛陀。具诸善根及三十二

(第十五开):大丈夫相。所有光明胜于日月。能照无量诸佛刹土怜愍众生。奢利弗。譬如彼波利质多罗俱毗陀罗树。若增长时。三十三天。应知此树不久当有多叶。百千俱致那由多叶。乃至无量阿僧祇叶以覆其上。如是奢利弗。彼初发心菩萨摩诃萨。生时长时应知当有百千俱致那由多等声闻。乃至无量无边阿僧祇诸声闻众。围遶在前。多有声闻独觉出现。奢利弗。譬如须弥山王。有别峰处高百踰阇那。或高二百踰阇那。乃至七百踰阇那。此等别峰不得言是大须弥山。如是奢利弗。从如来智出生声闻。亦不得言其智具足如诸如来

(第十六开):阿罗诃三藐三佛陀。彼亦不具如来十力四无畏智无碍智等。然其如来阿罗诃三藐三佛陀。则具诸力无畏无碍智等。奢利弗。譬如须弥山王住处。应知即有多天子众。百千俱致那由多等。乃至无量无边诸天子众。出现于彼在其山顶。受天福报心甚爱乐。天欲游处随意即游。如是奢利弗。彼初发心菩萨摩诃萨。生时长时。善根回向无上菩提。应知当有多声闻众。百千俱致那由多等乃至无量无边诸声闻众出现于世。诸圣行处随意即游。奢利弗。譬如须弥山王住处。即有四畔俱时而住终无先后。如是奢利弗。菩萨摩诃萨。

(第十七开):善根回向无上菩提。尔时即有佛性佛地佛智佛功德等。俱时出生亦无先后。奢利弗。譬如须弥山王住处。若分分断比于余山犹为高大。如是奢利弗。彼初发心菩萨摩诃萨。善根回向无上菩提。若即以比诸余善根。足为最上高大住持。奢利弗。譬如须弥山王有金色边。若诸鸟兽至其边者。皆同一色所谓金色。即与师子兽王同色。奢利弗。虽与师子兽王同一金色。然其力势功德名称。彼悉不共师子王等。亦复不如师子兽王游戏频申无畏吼声。如是奢利弗。声闻独觉虽与如来同于一味。谓解脱味不得即共如来阿罗诃三

(第十八开):藐三佛陀等。彼无如来如是功德诸力无畏师子吼声。然其如来则具方便智慧诸法。此方便智声闻独觉尚皆不闻。况能出生。如来功德。如来游戏。如来雷声。如来以师子吼而吼高出诸世。奢利弗。如诸鸟兽与师子王虽同一色。而余功德悉不共等。不得名为师子兽王。如是奢利弗。声闻独觉虽与如来同解脱味。而亦不共如来齐等。以彼不得功德名称。不得如来无上上名及如来体。又亦不得无上菩提诸力无畏无碍智等。以是诸力无畏无碍智等具足故。名如来阿罗诃三藐三佛陀。奢利弗。见是义故。善家子善家女。所作

(第十九开):善根皆当回向无上菩提。奢利弗。譬如四天王天著于须弥山边。而住三十三天住于山顶。奢利弗。于意云何。 须弥山上岂不容受四天王天。而彼四王不住顶耶。奢利弗言。不也世尊。须弥山上非是不容四天王天。而彼不住。但彼往昔不种山上受用福报。以其不作如是业故。不得住于须弥山顶。如是奢利弗。我此法体亦无过失。而不容受诸声闻等。令其不得十方世界智。以彼往昔所作善根。不知回向无上菩提。亦不发愿修如是行。不发最上遍智智心。是故今作声闻。不得游于如 来行处。又无如来功德。亦不具足诸力无畏

(第二十开):无碍智等。以佛具足是智故。名如来阿罗诃三藐三佛陀。奢利弗。譬如大海不停死尸。如是奢利弗。阿鞞跋致菩萨摩诃萨。不共悭居。奢利弗。譬如大海潮不过时。如是奢利弗。阿鞞跋致菩萨摩诃萨。若乞士来终不过时。奢利弗。譬如有人若取滴水于大海中。皆是一味。所谓咸味。如是奢利弗。菩萨摩诃萨若以种种百千诸门。所作善根回向无上菩提。皆成一味谓遍智味奢利弗。譬如金性出金谓金 矿也。随种种意作诸璎珞。转得种种璎珞名字。如是奢利弗。以一佛智转成多种百千璎珞。所谓出生众生善根。奢利弗。如王作钱。若已

(第二十一开):印有文者得名为钱。若未印。无文者不得钱名。如是奢利弗。菩萨摩诃萨。未得无生法忍。诸佛世尊未授阿耨多罗三藐三菩提记。若得无生法忍已。诸佛世尊然后记言。汝善家子.于未来世。当得如来阿罗诃三藐三佛陀。奢利弗譬如外道仙人有天眼者。若见有人初住胁胎未记色类。以其未成男女相故。后时若成男女相已。外道仙人方以天眼记言。当生是男是女。如是奢利弗。菩萨未得无生法忍。诸佛世尊未授阿耨多罗三藐三菩提记。若彼后得无生法忍。诸佛世尊方与其记。汝善家子。于未来世。当得如来阿罗诃三藐

(第二十二开):三佛陀。奢利弗。譬如日轮出时不作是念。我光当照此阎浮洲。但使日轮共光出时。于阎浮洲必作照明。令阎浮洲所有诸人显明诸色。如是奢利弗。菩萨摩诃萨。若得遍智智时。 亦不作念。我当照明三千大千世界。奢利弗。菩萨摩诃萨。行是法行。坐是地分。具是生相。具是善根。彼当如是觉智。以是觉智。彼菩萨摩诃萨。必自照明三千大千世界。奢利弗。譬如二人皆欲得宝。入于宝洲。于中一人取无价宝。其第二人取有价宝。于时智人言。丈夫。此处有无价宝。汝可取之。此宝多价。国王大臣。若城邑人及余智人别识宝者。皆共称赞

(第二十三开):贵重为上。此人不用彼人语故。取有价宝。如是奢利弗。此佛教法亦似宝洲。有人到已。即作无价念行具足。谓遍智智宝相应念。远离声闻独觉等念。复有第二人。以声闻独觉相应念行。奢利弗。同一法界证已。如来阿罗诃三藐三佛陀在法王数。复有自余诸善家子。成声闻已。在声闻数。得遍智者。 在普见数。如如来阿罗诃三藐三佛陀。奢利弗。譬如如意宝珠。随到谁手彼即自在。无有一宝而不得者。如是奢利弗。菩萨摩诃萨。无有一众生所而不与作宝事。无有一众生所而不教作善根。乃至无为涅槃。奢利弗。譬如作摩尼人。若作

(第二十四开):摩尼弟子。随所有宝外畔浊恶。若磨拭已。光色胜上。知色胜已。彼作珠人。若彼弟子当得多种百千财聚。而用活命。如是奢利弗。菩萨摩诃萨。随于他心令生善根。如彼善根。皆以自心方便智摄。以此善根成诸佛法。奢利弗。如摩尼宝。若未净时。须好覆藏。何以故。彼摩尼宝是无价故。如是奢利弗。彼初发心菩萨摩诃萨。初发心时诸天及人。若犍闼婆阿脩 罗。世当须守护。何以故。 彼善丈夫为诸天人阿脩罗世。发阿耨多罗三藐三菩提。奢利弗。 如摩尼宝虽未摩拭。当知即为国王大臣若 城邑人及余智人别识宝者称赞贵重。如是

(第二十五开):奢利弗。彼初发心菩萨摩诃萨。当知亦为诸佛世尊菩萨声闻称赞贵重。奢利弗。譬如有人若见佛时。当须如是生希有心。彼如来阿罗诃三藐三佛陀。时时出世。我今可发阿耨多罗三藐三菩提心。丰正法业。以此正法教诸众生善根聚集。彼诸善根。皆当回向阿耨多罗三藐三菩提。彼回向时。若有无信比丘比丘尼优波塞迦优波斯迦。若摩罗波卑。若摩罗身天。来到其所。说大乘过。令其舍离令不乐欲。奢利弗。于意云何。彼等岂不为多众生百千俱致那由多等。乃至无量无边阿僧祇诸众生等。作无义利作不安隐。令苦令堕耶。

(第二十六开):奢利弗言。如是大德婆伽婆。如是大德修伽多。何以故。为诸众生。作无义利。作不安隐。令苦令堕。所谓于发大乘诸善家子善家女所。说大乘过。令不乐欲阿耨多罗三藐三菩提。令退令离。佛言。奢利弗。若欲不舍如来阿罗诃三藐三佛陀者。应求阿耨多罗三藐三菩提。是故奢利弗。诸发大乘善家子善家女。于阿耨多罗三藐三菩提。应当乐欲莫退莫离。何以故。我说不舍如来阿罗诃三藐三佛陀者。谓发大乘善家子善家女。于阿耨多罗三藐三菩提。乐欲不离不退者。是奢利弗。譬如饑馑恶世所种不生。如在石上种。时若王若

(第二十七开):王大臣。若刹帝利。若刹帝利大臣。若婆罗门。若婆罗门大家。若长者。若长者妇。若长者大家。在于城邑。为众人故。集种种谷而作大仓。时众人等皆诣仓所。取种种谷。将归而食。时有一人到彼仓处放火烧之。奢利弗。于意云何。是不善人。岂不于多百千俱致那由多等。乃至无量无边阿僧祇诸众生所。作无义利 作不安隐。令苦令堕耶。所谓是不善人。于彼仓处。放火烧坏。不令受用。奢利弗言。如是世尊。佛言。奢利弗。如是如是。正法欲灭于时。有人闻如来阿罗诃三藐三佛陀。或时出世。彼人闻已。于众生所而生大悲。生大悲已。发阿

(第二十八开):耨多罗三藐三菩提心。于时若有不善人出。于发大乘诸善家子善家女所。说大乘过。令不乐欲阿耨多罗三藐三菩提。令退令离。奢利弗。于意云何。是不善人。乃与无量无边阿僧祇诸众生等。作无义利。作不安隐。令苦令堕。所谓于发大乘诸善家子善家女所。说大乘过。令不乐欲阿耨多罗三藐三菩提。令退令离。奢利弗言。如是世尊。奢利弗。譬如商主。多将商人在道而去。逢大险河多有流水。时有一人语第二人作如是言。丈夫。当作方便计校。用力求船。其第二人语彼人言。我正住此。不能求船。于时彼人有志有力。勤作方便

(第二十九开):求船。将来置于河边。乃有无量无边阿僧祇众生。得从此岸度至彼岸。既得度已。于彼岸住。其第二人懒惰。无智少力薄福。仍住本处不能度河。更有余人来到河所。亦欲求度。见 彼懒惰无智少力薄福人已。语云。丈夫汝何 不度。时懒惰人作如是言。共我伴者。方便用 力。求得船来置于河边。已令百千那由多俱致众生得从此岸度至彼岸。时彼余人语是人言。其懒惰人。何不学伴而堕此处受无量苦。如是奢利弗。我见二人行布施时。一人语彼第二人言。丈夫。汝可相应善作方便计校用力。聚集善根于阿耨多罗三藐三菩提。

思溪藏,是南宋靖康元年[1126]由湖州路王永从兄弟一家舍资刊刻的大藏经。又称湖州本、浙本或南宋本。于思溪圆觉禅院刻板。宋高宗绍兴二年(1132)刻成,550函。到淳佑年间[1241-1252],经过一百多年,开始重新刊雕损坏的经板。补雕以后,经板恢复了使用。根据现在保留下来的思溪版大藏经来看,补板后又印刷了不少,圆觉禅院改名为资福禅院。南宋端宗景炎元年[1276],资福禅院遭到蒙古军伯颜破坏,寺院、经坊以及大藏经板全部被烧毁。

阇那崛多(公元522-600年),华言“至德”,隋代著名译师,犍陀罗国人,属刹帝利种姓。父名跋阁逻婆哕(金刚坚),有五子,崛多排行第五。他童年时代,即发心出家,征得父母同意后,投本国大林寺,礼胜名为师。年二十四,受具足戒。年二十七,与师结志云游,逾雪山,历艰险,至厌但国。其地野旷人稀,所需饮食,无人营造。崛多为奉养其师,乃暂舍具戒。其后,师徒辗转迁徒,经于阗、吐谷浑(今青海西岸)到达鄯州(今青海乐都)。三年长途跋涉,艰辛备尝。同行法侣十人,有六人死于途次。北周明帝(宇文毓)武成元年(公元559年),崛多等到达长安,草堂寺。至此,行止既定,崛多再登净坛,重受具戒。未几,被诏入宫,与帝共论佛法。帝井为其造四天王寺。建德三年(公元574年),周武灭佛,强迫僧徒还俗,崛多等亦被逼改从儒礼,然彼等誓死不从,被放归本国。他们离长安后,出甘州(今甘肃张掖),至突厥(今鄂尔浑河流域)。不久,其师圆寂,崛多孤身一人,随缘弘化。时有华僧宝暹等十人,从西域采经东归,途经突厥,闻高齐已亡,周武灭佛,正进退两难,得与崛多相遏,彼此共结友好愿弘大法。隋兴,佛法重光,暹等先费经至长安。开皇四年(公元584年),崛多亦被延请至京。其时隋文帝杨坚幸洛,崛多前往奉谒,帝甚喜,当即委以译事重任,“新至梵本,众部弥多,或经或书,且内且外,诸有翻传,以崛为主”产他经过十五年之辛劳,译出《佛本行集经》等三十余部。隋开皇二十年(公元600年),崛多圆寂,世寿七十有八。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看