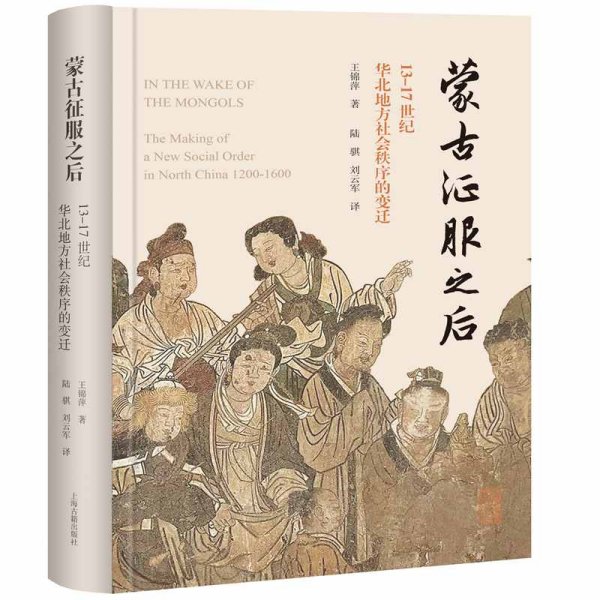

蒙古征服之后:13-17世纪华北地方社会秩序的变迁

举报

正版全新

-

作者:

王锦萍,陆骐,刘云军

-

出版社:

上海古籍出版社

-

ISBN:

9787573200372

-

出版时间:

2022-12

-

作者:

王锦萍,陆骐,刘云军

-

出版社:

上海古籍出版社

-

ISBN:

9787573200372

售价

¥

36.31

4.7折

定价

¥78.00

品相

全新

上书时间2023-12-12

卖家超过10天未登录

手机购买

![]()

微信扫码访问

-

-

商品描述:

-

【书 名】 蒙古征服之后:13-17世纪华北地方社会秩序的变迁

【书 号】 9787573200372

【出 版 社】 上海古籍出版社

【作 者】 王锦萍,陆骐,刘云军

【出版日期】 2023-02-01

【开 本】 16开

【定 价】 78.00元

【编辑推荐】

·蒙古征服之后,华北地区人们如何重建他们的社会?

·华北地区人们如何努力改变、影响随后几个世纪的社会和经济力量?

·全真教团和儒道,如何在重建华北地区社会秩序中发挥作用?

·华北地区地方社会秩序,如何在明清时期逐渐瓦解?

【内容简介】

蒙古征服,使中国社会遭到了毁灭性破坏。战后,华北地区的人们如何重建他们的社会?他们的努力如何改变、影响随后几个世纪的社会和经济力量?本书基于数量惊人的碑刻资料,讲述了一个相当不寻常但未引起足够注意的故事:蒙古征服下,华北地方社会中的男男女女如何顽强地适应前所未有的环境,并在以佛道为主的宗教组织领导下创建全新的社会秩序。而因王朝更迭和国家政策的变化,这种全新的社会秩序在明朝建立200年后瓦解。

【目录】

致 谢

自 序

导 论

1 元好问和金代“功名社会”

2 全真教团与1234—1281年战后社会重建

3 佛教僧团、政治权势和亲属关系

4 僧道、水利组织和乡村的社会经济秩序

5 明代地方主导权的连续与变化

结 语

附录1 本书使用的未发表碑刻铭文

附录2 《亮公孝行之碑》与《宣授五台等处释教都总摄妙严大师善行之碑》录文

参考文献

索引

图表索引

中文版后记

【前言】

自序

我们遇到了刚结束"早课"的十几位中年短发妇女,她们没有戴任何的珠宝,也没有戴婚戒。当时已过了上午10点,她们已经完成了"早课",但还是愿意破例为我们演示日常仪式(见图版1)。

每天早晨和晚上,这些妇女都会聚集在寺庙里诵读佛经,与师父一起举行仪式。在其他时间,大部分人会回家与家人共处,但一小部分人会继续留在寺中。

2006年8月9日,我和参加历史人类学工作坊的其他同仁一起参观了位于山西省晋城市崔庄的关帝庙。关帝即关羽(160-220),是出生于山西的三国时期的名将,他后来演化为受人们欢迎的战神和财神,俗称关帝。令我们惊讶的是,这座关帝庙成为了名为觉慧寺的佛教场所。从2001年起,崔庄及附近乡村的僧人和妇女会来觉慧寺聚会、念诵佛经。

我们参观的那天,正式出家的师父刚好不在,但村妇们很乐意分享她们的故事: 她们都是佛门信众,师父是从五台山(佛教四大圣山之一)请来的。师父曾带她们去五台山受戒,她们为此感到十分自豪。

这个当代佛教小团体与本书将重点讨论的13世纪全真教团存在许多共通之处。如同这座小庙,全真宫观为当时的弱势妇女提供了一个安身的群居之所。13世纪的女冠以全真宫观为庇护所,躲避蒙古征服带来的暴力和混乱,而这些当代佛门女信众(大多为是中老年妇女,有些是文盲)则每日寻求几个小时的安宁,以远离家庭暴力、离异、贫穷和无尽的孤独(大部分人的孩子都已离开家去城市学习或工作)。其中一位饱受虐待的妇女逃离了家庭来到这座寺庙。就像几个世纪前的全真宫观一样,这个佛教团体填补甚至替代了令这些村妇们失望伤心的家。

师父与部分女弟子在崔庄寺庙中共同生活的现状激怒了许多当地村民,他们认为除非是同族,否则男女不应住在同一个屋檐下。我初在13世纪的全真教文献中读到这一令人惊讶的相似现象,后来在山西其他地方做田野考察时发现,尽管男女同住充满争议,但在许多寺庙中十分常见。至少从唐代(618-907)开始,佛教和道教中便十分流行僧尼分居的传统,而全真道士允许男女同住,显然打破了这一传统。

与过去相仿的另一特点是,和全真道士一样,崔庄的村妇们依靠官方认可来躲避迫害并缓解社会压力。就像我在本书中将要阐释的,13世纪的全真道士通过不断立圣旨碑等各种碑刻,来记录、宣扬蒙古统治者对他们的支持和优遇。此类碑刻材料使我们得以从普通民众的角度来探讨佛道如何在华北地区兴盛。对于崔庄佛门女信众而言,关帝庙墙上挂着的红色锦旗(位于照片左上方,见图版1)--泽州县佛教协会2005年授予觉慧寺的锦旗--扮演着与昔日碑刻类似的角色,因为该寺"弘法利生,爱国爱教",所以被认证为先进单位。

佛门教义与国家提倡的爱国主义的融合,为崔庄佛门女信众提供了强有力的思想正当性。在我们参观过程中,当地村民(通常是男性)会抱怨这些佛门女信众不做家务、忽视相夫教子的家庭义务,这些妇女则会用佛教协会颁发的锦旗上面的话来为自己辩护,称她们的修行为家庭和乡村社群带来了更大的益处。

几年后,当我开始撰写13世纪全真教团的历史时,与崔庄村妇们邂逅的记忆不断浮现在脑海中。特别是当我沉浸在几个世纪之前的历史文献中,那个炎热的夏日早晨,我在关帝庙的所见所闻,不时提醒我宗教教义与具体实践之间的鸿沟。即使她们的选择使得社会上的其他人感到不悦,我仍然试着去理解人们为度过困境而做出的选择,并对此保持敬意。

同样重要的是,崔庄的经历以及我在山西其他地区实地考察的经历,加深了我在个人和知识层面上对中国地方文化多样性的兴趣。我在江苏省常熟市长江边上的一个乡村长大,我所在的乡村或周边没有古老的庙宇--大多数庙宇在抗日战争和"文革"期间被摧毁了。因此,山西乡村的所见使我震惊,在那里,我看到了数不清的佛寺、道观、祠庙,甚至还有天主教堂(有些地方甚至一个村里就有十多座庙宇),其中许多已经存在了数百年,有些成为旅游场所,有些继续作为宗教场所服务于当地社群,人们在那里聚集进香、祭拜并组织庙会。还有一些(譬如崔庄的关帝庙),成为了当地新兴宗教团体的活动中心。自20世纪80年代以来,这些新的地方宗教团体在相对自由的宗教环境中如雨后春笋般出现。

在过去十年里,我试图将田野考察中遇到的问题与历史资料中发现的问题结合在一起思考,这些思考的结晶都呈现在本书中。从一定意义上来说,本书讲述了一明一暗两个故事。明线的故事,是13世纪初蒙古入侵造成毁灭性破坏之后,华北地区的人们如何努力通过宗教实践来应对生活中的危机和政治动荡。暗线的故事,则是山西地区如何在历史长河中发展出浓厚的地方宗教文化。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看