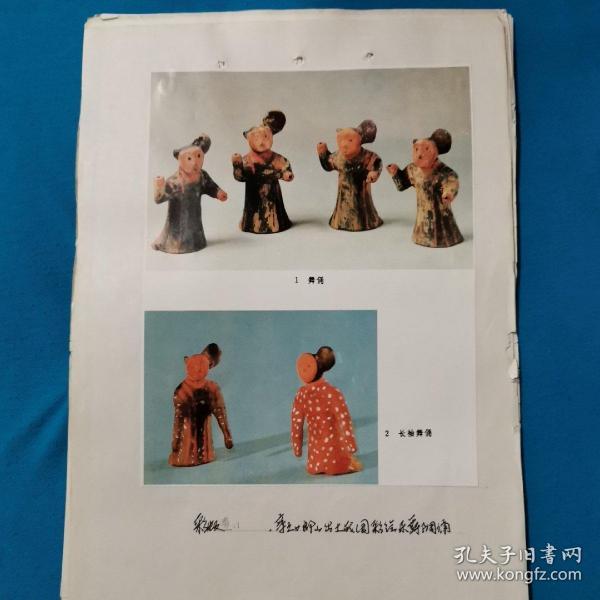

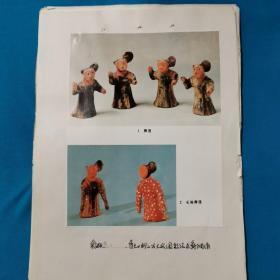

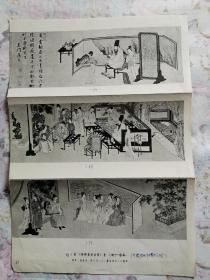

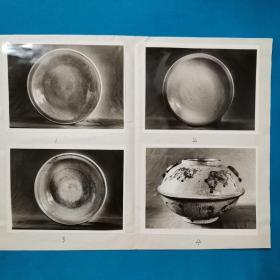

齐文化的考古发现与研究 图版原稿 文物出版社 由于种种原因此书最终并未入选《二十世纪中国考古发现与研究丛书》 之后2004年7月由齐鲁书社出版发行 《齐文化的考古发现与研究》作者张光明 图片下面说明文字手写 其中图22 图29 图30 图31 图45 图57 图78 图79为文物专家手工绘制

举报

图版原稿 值得拥有

-

作者:

张光明和文物专家

-

出版社:

文物出版社

-

出版时间:

2001

上书时间2020-08-06

卖家超过10天未登录

-

-

商品描述:

-

以下内容来自百度

张光明

稷下研究院兼职副院长,原淄博市文物局副局长,淄博市博物馆副馆长。1980年毕业于北京大学历史系考古专业。研究馆员,兼任中国殷商学会副秘书长,山东理工大学齐文化研究院兼职研究员,中国考古学会、中国博物馆学会、中国钱币学会、中国陶瓷研究会、中国孙子与齐文化研究会会员,淄博市文物博物馆学会、淄博市钱币学会、淄博市收藏家协会副会长。

在淄博长期从事文物考古发掘、研究和保护、管理工作,曾主持了全市文物普查及辛店电厂北朝崔氏墓地、张店热电厂东汉墓葬、博山大街古瓷窑址、桓台史家遗址、沂源西鱼台遗址和西周墓葬、淄川北沈马遗址的发掘工作。参与了“淄博市关于实施《中华人民共和国文物保护法》的办法”的法规制定,淄博市文物分布图的绘制和全市重大文博单位建设的规划论证等工作。在长期的工作实践中,对淄博地方文化有所研究,尤其是在齐文化、淄博陶瓷、钱币学、博物馆学和文物鉴赏学诸方面多有创获。历年编辑出版的专著有《齐文化丛书·考古卷》、《夏商周文明研究》、《齐币图释》、《齐国货币研究》、《齐文化的考古发现与研究》、《锡光藏灯》、《淄川考古》等多部,在省级以上学术刊物上发表论文50余篇。撰写的论著多次获省、市社科优秀成果奖和学会奖。其中《齐明刀的考古发现与研究》于1998年获中国钱币学界最高学术成果奖—金泉奖,《齐文化的考古发现与研究》荣获2005年淄博市社科优秀成果一等奖。由于研究成果突出,1993年被破格晋升为副研究馆员,2000年4月被国家文物局确认为“考古发掘领队资格”,2002年8月晋升为研究馆员。1998年5月被评为第三届“淄博市优秀青年知识分子”,2005年被评为“全市十佳社科理论专家”。

齐文化考古研究的首倡之作——读《齐文化的考古发现与研究》

发布时间: 2005-10-12

《齐文化的考古发现与研究》是张光明先生的一部力作。作者生于齐国故城之内,长于城阙之下,从北京大学考古专业毕业后,长期从事齐地的考古发掘和研究工作,是国内主要从事齐文化考古研究的学者之一。他参与了不少齐国重大考古发掘,曾经主持过《齐文化丛书·考古卷》的编辑工作,发表了很多有关齐文化研究方面的文章,因此,在从事本书的写作时,能够驾轻就熟,显示出良好的研究基础。

该书共分九个部分,前三部分从时代和地域方面对齐文化进行了科学界定,四、五、六部分对齐文化的物质遗存进行了全面介绍,其中包括不少近年来的最新考古发现;最后三部分是对齐文化有关问题的综合研究。书中作者开宗明义,首先指出:“齐文化,包括先齐文化和齐国文化两部分。这两大部分,是指同一地理范围内的两个不同历史阶段演变与发展的地域文化。”进而指出:“齐文化主要是指先秦时期由齐人创造的齐地文化。它始于姜太公封土齐建国,历西周、春秋、战国,终汉而止,长达800余年(公元前十一世纪-公元前二世纪)。”书中作者把齐文化划分为几个时期:即发端时期(姜太公封齐建国),发展成熟时期(春秋桓公称霸),鼎盛时期(春秋晚期齐宣公至战国前期的威宣时期),衰落时期(战国末年至秦始皇灭齐统一六国)。这种分期同考古学文化的划分大体一致。当然,随着今后考古资料的丰富,还有进一步细化的空间,但在目前情况下,已是难能可贵。

关于齐地,作者以考古资料为基础,结合文献记载进行了动态的考察,认为最大的齐文化区,“处于泰沂山脉以北,东端是胶东半岛,中部是潍、瀰河流域,西部为鲁西北平原,地貌较为多样”。西汉初年的齐国疆域已占今山东省大部分地区。从西周至战国,齐国疆域不断发生变化,从西周时期方圆百里的小国,到春秋中叶地方三百六十里,到最后发展成为两千里的大国。通过对齐文化的时代和地域界定,为其后面的论述做了必要的铺垫。在以后各章中,作者均按此界定,并以时代顺序对齐文化的遗址、墓葬和器物进行了全面介绍,脉络清晰,层次分明,反映出作者较高的学术素养。

从考古学的角度,考古资料虽然还不能揭示古代文化的所有内涵,但是以考古资料来揭示古代文化的区域差别和文化构成,却是无可置疑的。作者在论述齐文化的渊源、形成与发展时,将齐文化的构成因素分成五组,即齐地土著文化遗存(岳石文化因素)、商文化因素、周文化因素、商文化土著化因素及周代土著文化因素的遗存。从纯粹考古类型学方面上的辨析可以看出,在齐文化的形成过程中,吸纳了东夷文化、商文化及周文化各种因素,成分比较复杂,说明太公封齐之初制定的“因其俗,简其礼”的政策确实得到贯彻执行,并由此形成了齐文化开放性的特点。

齐文化的物质遗存,包括地上地下的,发掘的和没有发掘的,尤其是地下遗存十分丰富,齐国故城临淄附近,素有“地下博物馆”之称。书中分遗址、墓葬、文化遗物进行介绍,每一项都按时代顺序,既有总体情况的介绍,又有重点问题的研究,既包括了国内学者已有的研究成果,又有作者独立的认识和思考。可以说,作者有近水楼台之利,资料的搜集比较全面;腿勤加脑勤,常思不辍,对问题的认识也具有独到之处。如齐国墓葬一章,作者将所有墓葬分为大中型贵族墓和小型平民墓两大类,对每一类墓葬的时代特征作了举例说明,对齐国贵族墓的殉人、殉马等现象作了深入探讨。有的观点,如齐墓存在较多人殉的原因,作者推之为“因其俗”的国策、奴隶的大量存在及齐国厚葬等,虽属一家之言,但言之有据,可备一说。对齐长城的研究,有从头至尾的调查,有长城建筑的原因及其所起的作用,也有建筑过程及结构的考察,由于作者原来就曾作过专门的研究,因此介绍的尤其全面深刻。

齐国遗物的研究,作者分陶器、铜器、铁器、玉器、金银器、丝绸等几个专题进行了叙述,每个专题之下又分出若干小类,陶器中的齐瓦当,铜器中的兵器、乐器及刀币,都具有突出的地方特点,读者会从中获得有关齐文化的进一步理解。作者之所以在此对齐文化器物做深入的分析,我认为,一个重要原因是为后面齐国科技的研究作铺垫,这是作者在框架设计上的高明之处。成书于战国时期齐国的《考工记》,是关于官府手工业技术规范的一部官书,也是中国最早的一部科技著作,要理解其技术精华要义,仅仅依靠句读辨析是不行的,还应依靠考古资料的实证。作者对此颇下笔墨,结合出土的实物资料,用大量篇幅,对齐国的制陶、纺织、铸铜、冶铁、制车、制甲等技术做了十分有益的尝试性探讨,得出不少创见性的结论。

把齐文化放到一个地区乃至全国,历史地衡量其价值,既是研究工作的需要,也是深化认识的必然。在本书的最后部分,作者对齐文化与周边地区的鲁、燕、晋文化作了比较研究,并对齐文化的传播与影响进行了探讨。虽然上述各国同齐国地缘接近,文化上有相同之处,但差异性也是显而易见的。作者通过对各文化的经济类型、陶器组合、埋葬习俗及都城建筑等方面的比较,使读者更容易把握齐文化的特点。在“齐文化的流风余韵”一节中,作者对齐文化在秦汉政治、经济、思想、文化方面的影响做了初步探讨。

近年来,楚文化、巴蜀文化、吴越文化、燕赵文化、晋文化、秦文化等地方文化的研究如火如荼,方兴未艾,相比而言,齐文化却像一位沉默寡言的老者,沉睡无语。也许这种比喻有失公允,在齐文化的发祥地淄博,就有不少学者在从事齐文化的研究,并出版了不少书籍,发表过许多文章,但就我个人来看,这些工作仅仅是唤醒了这位睿智的老人,而远没有达到和他对话的程度。张光明先生的《齐文化的考古发现与研究》,从考古资料到文献记载旁征博引,分析资料说明问题鞭辟入里,文章繁而不乱,思路清晰,不但集齐国考古资料之大成,而且揭示了齐文化的特点与深层内涵。对此,李学勤先生在为该书所作的序中给予了高度评价。

当然,书中也有一些不足之处。如关于东平陵城的性质问题,学术界存在两种相反意见。作者采用其一,认为原名平陵城,春秋时属谭国,后归齐,汉封齐悼惠王子辟光,为济南国,国除,改济南郡。据我所知,2001年山东省文物考古研究所对该城进行了局部解剖,得出了该城始建于战国中晚期的结论,并认为它与文献记载的谭国无关,与春秋时期的平陵邑也无干系。东平陵城汉代为济南郡、济南国、东平陵县治所。文献记载的平陵邑是距其以西不远的城子崖城址。在上世纪90年代初,山东省文物考古研究所对城子崖遗址进行的考古勘探和试掘,发现在龙山文化、岳石文化的城墙建筑之上有东周时期的城墙,主要属春秋时期,而基本没有战国中晚期的遗迹、遗物,更没有发现汉代之后的文化遗存,主张城子崖遗址是汉代东平陵城甚至后魏时期的平陵城的说法是不正确的,其春秋时期的城墙建筑即应为平陵邑。城子崖城址与东平陵城,一西一东,一早一晚,居于东部的平陵城文献中称为东平陵城。这是最新成果,作者可能还没有看到,在此仅作补充,但也并非最后结论。另外,书中有些地方缺少必要的图表,如齐长城的走向图、墓葬分期墓型及器物图,如果加上这些图表,将会有锦上添花之效。

(张光明著,齐鲁书社2004年7月出版发行。定价68元)

包含本商品的专题

老照片 / 更多

-

不详

¥50.00

-

唐寅

¥10.00

-

李范文

¥4980.00

-

不详

¥480.00

-

文物工作者

¥150.00

-

张志武

¥3680.00

-

¥100.00

-

杜修贤

¥38.00

-

张光明和文物专家

¥5000.00

-

文物专家

¥3980.00

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看