油印本——秦伯末1964年有关中医学术方面讲稿十二篇——谦斋医学讲稿 ——全是实实在在的,大家医学心得,读之悚然豁然,云开雾散——包括脏腑发病及用药法则、五行生克的临床运用、气血湿痰治法、种种退热法、温病、肝病、水肿、腹泻、感冒论治等专题。每篇讲述均能结合个人临床经验阐发祖国医学理法方药、辨证论治的经验知识,深入浅出,明白易懂,并附治疗病例,【0-1-D】

举报

-

作者:

秦伯未 著

-

出版社:

油印本

-

年代:

不详

上书时间2020-05-29

卖家超过10天未登录

-

- 品相描述:八品

-

《谦斋医学讲稿》

,医论著作。秦伯末撰于1964年。全书选录作者有关中医学术方面讲稿十二篇,包括脏腑发病及用药法则、五行生克的临床运用、气血湿痰治法、种种退热法、温病、肝病、水肿、腹泻、感冒论治等专题。每篇讲述均能结合个人临床经验阐发祖国医学理法方药、辨证论治的经验知识,深入浅出,明白易懂,并附治疗病例。1肝病是重点宋金·李东垣重脾胃、明·张景岳强调肾;秦老对肝尤为重视。在《脏腑发病及用药法则提要》中论述脏腑生理病理时,先以较大篇幅论述了肝,排在五脏之首。认为肝的生理病理在五脏中涉及最广、引起病症最多。在《论肝病》中对肝病的大量名词、主证、治法及用药进行了详细而系统的阐述。还在《痛证的治疗》、《神经衰弱》及《慢性型传染性肝炎》中,论述了肝在其发病中的重要作用。

-

商品描述:

-

【秦伯未】

现代中医学家。1901年7月31日生,1970年1月27日卒。原名之济,号谦斋,上海陈行人,出身道医世家。1919年入上海中医专门学校,在名医丁甘仁门下攻读中医。1923年毕业后,留校任教,并在上海同仁辅元堂应诊,以治内科杂病见长,对虚痨痼疾尤精。1927年与王一仁、章次公、王慎轩、严苍山等创办上海中国医学院,任教务长、院长,教授《内经》及内科。

秦氏尤其重视《内经》的钻研,潜心撰写评述《内经》的专著,有《读内经纪》等5种,并将《内经》原文整理成生理学、解剖学、诊断学、方剂学等7章,病症则分为伤寒、湿暑、热病等37类,还剖析《内经》与西方医学理论各自的特点和异同,独具见解。

秦氏勤于著述,。1921年创办上海中医书局,自编医书医刊,校订古籍,整理出版。生平著作甚丰,达数百万字,较有影响的有《秦氏内经学》、《内经类证》、《内经知要浅解》、《金匮要略浅释》、《内经病机十九条之研究》、《清代名医医案精华》、《中医入门》、《中医临证备要》、《谦斋医学讲稿》等50余种。

1954年,秦氏受聘任上海市第十一人民医院中医内科主任。1955年调任卫生部中医顾问,并执教于北京中医学院,兼任中华医学会副会长、国家科委中药组组长、全国药典编纂委员会委员,还被推选为全国第二、三、四届政协委员。

【技术成就】

在多年的临床实践中,秦伯未积累了丰富的临床经验:,

【 常见的湿温发热证】:他认为其合理治法,应在清化的基础上佐以宣透,而宣透药中又以豆卷为佳。它能透发中焦陈腐之气从表外泄,而不同于宣肺发汗。同时也常提醒医者:应注意欲速不达,可观察湿与热孰轻孰重,适当加减,稳步前进。所以他在临床上遇到湿温发热证等,每每都要加入豆卷一药。

再如,他自制的用于治疗白瘖的“氤氲汤”,就是以豆卷为君药。他在临床上治疗木郁证候时,又详辨土壅木郁与木不疏土,而在用药方面各有不同。针对前者,他常用苏叶代之于柴胡,取其既能舒肝郁,又能和脾胃,脾胃健运则肝气自畅,而不需如后者用柴胡疏肝理气,直接治肝,在临床上屡见效验。他认为:寒邪伤肝,当用温剂辛散;肝阳不足,当以温养助长生气升发。因此他在肝病中用温法,不论是逐寒和回阳,都不用附子、干姜,而用桂枝、细辛、吴萸、川椒,尤其虚证多用肉桂,因其入肝走血分,能鼓舞血气生长。

秦伯未于1953年和1960年曾先后赴苏联、蒙古两国会诊、讲学。后又与中国医学科学院协和医院及皮肤性病研究所合作,用中西医结合治疗白血病及脊髓痨等疑难病症获得良效。

时刻都不放松临床实践。他在奉调到卫生部工作一段时间后,为了能更加接近临床、搞好临床工作,主动从卫生部宿舍区搬出,举家迁居到北京中医学院附属东直门医院内。在医院工作期间,于带教同时承担着大量的临床工作,每周中两个半天在高干门诊应诊,一个半天在东直门医院病房查房,一个半天去北京医院查房;此外,还有大量的医院外会诊,所有这些,无疑大大丰富了他的临床经验。

中华人民共和国建立后,秦伯未便以极大的热情投入中医教育事业。1954年奉调任卫生部中医顾问。1955年,在中医研究院举办的全国第一届西学中班执教,为国家培养了首批高级中西医结合人才。1959年以后,一直在北京中医学院从事医学教研工作,他讲课深入浅出,旁征博引,讲理透彻,条理清晰,深得学生们的好评。他对于门下第子也采取上大课、布置作业、写医论、随师临诊、整理医案、总结病例等多种方法,使理论与实践密切结合,同时提高了业务与写作水平。秦伯未先后参加了1960年、1962年全国高等中医院校系列教材第一、二版的编审工作,为总编审之一。

1919年,秦伯未就读于丁甘仁创办的上海中医专门学校,为该校第3期学员,与程门雪、章次公等诸贤为同窗学友。当时,江浙沪名医曹颖甫、谢利恒、夏应堂、丁仲英咸集任教,秦伯未经常聆听名医教诲,共同切蹉岐黄妙术。他勤奋好学,砥砺自强,奠定了坚实的中医理论基础。及至1923 年毕业时,已蜚声医林,应聘为母校讲师。他刻苦钻研,勤于著书立说,几十年如一日,每晨6时许起床,即伏案写作,对其学术专著进行不断的充实加工;并将前一天临诊体验及阅览心得,写成短文或医话。他业医50余年,论著60余部,论文数百篇。主要著作有《清代名医医案精华》、《清代名医医话精华》、《内经知要浅解》、《内经类证》、《秦氏内经学》、《谦斋医学讲稿》等,这些著作大多几次再版,深受读者喜爱。它既继承前人余绪,又发掘古义,昭示后人;既有独出之理论见解,又有实践心得,为丰富中医学术宝库作出了贡献。

重视对《内经》的研究 秦伯未在中医领域内博览群书,尤其重视对《内经》的钻研,享有“秦内经”之美称。他认为,《内经》总结了前人的实践经验,同时也表达了古代的医学思想体系,成为祖国医学发展的基础,研究祖国医学先要学习《内经》,然后可以顺流而下地贯彻到其他医书,不如此,便像失掉了钥匙,无法打开中医宝库的大门。他先后撰写了多种有关《内经》的专著,计有《秦氏内经学》、《读内经记》、《内经病机十几条之研究》、《内经知要浅解》、《内经类证》、《素灵辑粹》,对《内经》进行了深入细致的分析、归纳、整理、研究工作。

在临床数学和实践中,秦伯未广泛应用《内经》理论作指导。例如,讲“水肿”病的治疗时,他把《内经》中散见于各篇的有关水肿的论述加以分析,联系《金匮要略》、《外台秘要》等文献,结合他自己的临床体会,总结了治疗水肿病的6个基本法则,即发汗、利尿、燥湿、温化、逐水、理气,并列举了代表方剂及兼证变化的应变原则。这些有关“水肿病”的理、法、方、药用之于临床,取得了较好的疗效。

强调辨证论治 “辨证论治”是中医基本理论之一,而在60年代初期,中医界出现了忽视中医基础理论,强调单方验方,或单纯依据西医诊断、化验指标进行用药,而不加以辨证分析的倾向。针对这种情况,秦伯未在《谦斋医学讲稿》一书中专辟“浅谈辨证论治”一节予以论述,认为“辨证论治是中医的诊疗规律,从认识证候到给予适当治疗,包含着完整的极其丰富的知识和经验”。又说:“辨证论治所以成为中医的诊疗规律,就在于理论与实践的结合……。辨证论治是中医处理疾病的程序和方法,是依据临床表现,通过四诊、八纲作出诊断和治疗的过程,所以辨证论治和诊断不可分割,根据不同的发病过程,随时辨随时论,不是经过一次辩论就不须再辩论,这是中医治病的精神”。在强调辨证论治的同时,秦伯未也不否定一病的主治法、主方和主药。他认为,这也是治病的一个基本法则,临床上可在此基础上,根据具体病情加减出入,灵活运用,也能收到良好效果。他在治疗头痛证时,就是按辨证分为外感和内伤。外感头痛又分风寒、风热、湿邪三种头痛;内伤头痛则分为气虚、血虚、痰浊、肝火、寒厥、痰浊6种头痛。对溃疡病,他则认为多属中焦虚寒证,选择“黄芪建中汤”为主方加减治疗,均获良效。

秦伯未在温病、肝病、水肿病、腹泻、痛证、溃疡病、慢性传染性肝炎、心绞痛等方面的理论造诣很深,富有新意,同时也积累了丰富的临床经验,并总结归纳出证治规律。例如在温病方面,他提出了温病当以风温为纲的观点,并根据个人临床体会分为恶风、化热、入营、伤阴4个时期,提出了温病的12个治法。他还强调寒温统一,认为温病是伤寒的发展,伤寒和温病并无分歧,若将两者对立起来,是偏见,是完全没有意义的。在肝病方面,提出了“肝气和肝郁”、“肝火和肝热”、“肝风和肝阳”等几个重要概念的区别。他认为,“肝气”是指肝脏的作用太强及其产生的病证,其性横逆;而“肝郁”是指肝脏气血不能条达舒畅的病证,其性消沉;前者疏泄太过,后者疏泄不及,因此在治疗用药方面就有出入。

强调继承与发扬并举 秦伯未认为,中医在长期同疾病斗争中,对于很多疾病都有深入的认识和丰富的治疗经验,并且作出了初步总结,应该很好地继承。没有继承就没有发展,好比空中楼阁,海市蜃楼,终成幻影而已。然秦伯未所谓的继承并不是一味地照搬前人的经验,而是批判的接受,是有创新的继承。他常通过理论联系实际,用古人丰富的经验知识指导临床,去芜存精,提纲挈领,综合分析归纳成为一整套更为准确、更为完整的理论。他在“腹泻的临床研究”(《谦斋医学讲稿》)一文中,就是根据《内经》、《难经》、《诸病源候论》、《医宗必读》等古代文献关于腹泻的病因、病名、治则的记载,提出以暴泻、久泻为纲,以虚实两类来辨证施治的规律,虚证于内伤,浅者在脾,深者及肾;实证属于病邪,以湿为主,结合寒邪和热邪以及食滞等,采用化湿、分利、疏散、泄热、消导、调气等多种泻法,和健脾、温肾、益气、升提、固涩等多种补法。秦伯未在临床实践中,运用这些理论,治愈了众多的难治性腹泻患者。例如,许某患腹泻,反复发作,发作时非服合霉素不能止。来诊时症见:肠鸣腹痛,大便溏,伴口苦口臭,口干不欲饮,尿黄,苔白腻,脉滑数。当时秦伯未诊断为脾胃薄弱,湿热内阻,清浊升降失司。并认为病虽久,但治疗不在止泻而在清理,湿热一除,则肠胃自复,用葛根芩连汤加减。二剂后大便成形,腹痛肠鸣消失。秦伯未非常善于总结前人的经验,尤其重视医案医话的作用。早在1928年编写的《清代名医医案精华》中,他就指出:“医案为中医价值之真实凭据。”“医案是中医的特点,实事求是,生动活泼,最适用于中医同道间的观摩,实有广泛征集和及时发表的必要。它是根据临床具体事实作出总结,有理论,有法则,而这些理论和法则又都有一定的根据,因而具有指导性和启发性……多看各家医案作为借镜,也可取长补短,增加智慧,不断提高业务水平”。秦伯未在临床实践中就非常重视积累和整理病案,为后人留下了一笔宝贵的遗产。

强调正确认识中西医结合 秦伯未在学术上善于学习。他认为西医的诊断有时可助于对某些疾病的性质、发展和转归的认识。因此他在临床实践中,多参考西医的诊断,而以中医理论为指导进行辨证论治,充分发挥中医特色,常收到很好的疗效。但同时他又主张西医诊断只是仅供参考,而不能受其束缚,要有信心和勇气使用中医的理法方药去治疗,不宜失去中医之根本。他每诊治一种疾病,总是根据不同年龄、体质、临床表现及发病经过,运用中医理论进行详细分析,然后确定治则、治法和选方用药,最后总结经验教训。通过实践,他进一步体会到,中医治疗西医诊断的疾病,要想取得疗效,关键在于必须运用中医的理论为指导,细致观察,不能忽视中医辨证的依据,并要有严肃的科学态度。他的这些认识,至今仍具有指导意义。例如,他在治疗西医诊断的神经衰弱疾患中,就是根据中医理论来分析其临床表现,而总结出其发病机制主要在肝、病性有虚有实,也有虚实夹杂,确定了14种基本治法。

图书目录编辑

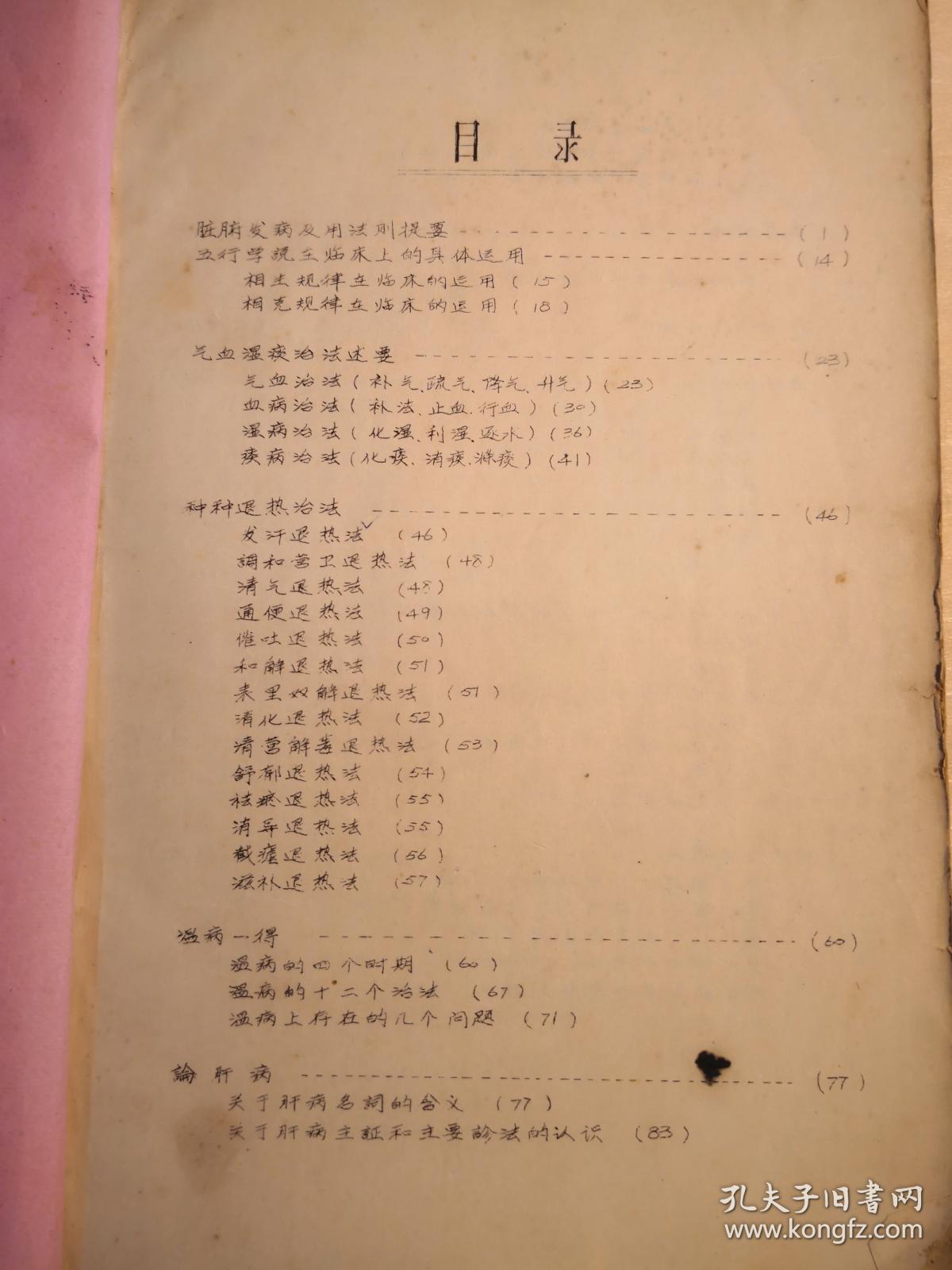

一、脏腑发病及用药法则提要

(一)肝(附:胆)

(二)心(附:心包络)

(三)脾

(四)肺

(五)肾(附:膀胱、三焦)

(六)胃(附:小肠、大肠)

二、五行学说在临床上的具体运用

(一)相生规律在临床的运用

(二)相克规律在临床的运用

三、气血湿痰治法述要

(一)气病治法

(二)血病治法

(三)湿病治法

(四)痰病治法

谦斋医学讲稿

谦斋医学讲稿

四、种种退热治法

(一)发汗退热法

(二)调和营卫退热法

(三)清气退热法

(四)通便退热法

(五)催吐退热法

(六)和解退热法

(七)表里双解退热法

(八)清化退热法

(九)清营解毒退热法

(十)舒郁退热法

(十一)祛瘀退热法

(十二)消导退热法

(十三)截疟退热法

(十四)滋补退热法

五、温病一得

(一)温病的四个时期

(二)温病的十二个治法

(三)温病上存在的几个问题

六、论肝病

(一)关于肝病名词的含义

(二)关于肝病主证和主要诊法的认识

(三)关于肝病治法的分析

(四)关于肝病常用方剂的运用

(五)关于肝病常用药的分类

七、感冒论治

八、水肿病的基本治法及其运用

九、腹泻的临床研究

十、痛证的治疗

(一)头痛

(二)胸胁痛

(三)胃脘痛

(四)腹痛

(五)腰痛

(六)脊背痛

(七)四肢痛

十一、运用中医理法治疗西医诊断的疾病

(一)溃疡病

(二)神经衰弱

(三)慢性型传染性肝炎

(四)心绞痛

(五)白血病、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜

(六)脊髓痨

(七)一氧化碳中毒

十二、漫谈处方用药

(一)处方用药必须根据理法

(二)掌握基本治法有助于处方用药

(三)关于成方的灵活运用

(四)重视药物的配伍

(五)用药的数量和重量问题

(六)处方的形式

……

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看