曹禺传:曹禺(1910-1996),祖籍湖北潜江,1910年9月24日出生于天津,原名萬家宝,字小石,在清华读书时有“小宝贝儿”的绰号。“曹禺”是他在1926年发表小说时第一次使用的笔名(他的姓氏“萬”为一个“草字头”和“禺”字,草字头与“曹”谐音,故“曹禺”即“萬”)。曹禺是“文明戏的观众,爱美剧的业余演员,左翼剧动影响下的剧作家”(孙庆升。这句话,大致概括了曹禺的戏剧人生。

举报

1988年一版一印 印数1300册

-

印数:

1.3千册

-

装帧:

精装

-

开本:

大32开

售价

¥

200.00

定价

¥7.50

品相

九品

上书时间2023-07-04

卖家超过10天未登录

手机购买

![]()

微信扫码访问

-

-

商品描述:

-

目录

第一章 童年的苦闷

第二章 小戏迷

第三章 “窭人之子”

第四章 初试锋芒

第五章 诗的迷恋

第六章 在南开新剧团里

第七章 绽露表演才华

第八章 大学生活

第九章 人生的探索

第十章 转学清华

第十一章 虎虎生气

第十二章 《雷雨》的诞生

第十三章 重返天津

第十四章 《日出》问世

第十五章 执教剧校

第十六章 《原野》的创作

第十七章 流亡路上

第十八章 江安岁月

第十九章 海内存知己

第二十章 登上峰巅

第二十一章 同巴金的友谊

第二十二章 再上舞台

第二十三章 两部史剧的夭折

第二十四章 赴美讲学

第二十五章 盼望艳阳天

第二十六章 “一片新的天地”

第二十七章 试写新生活

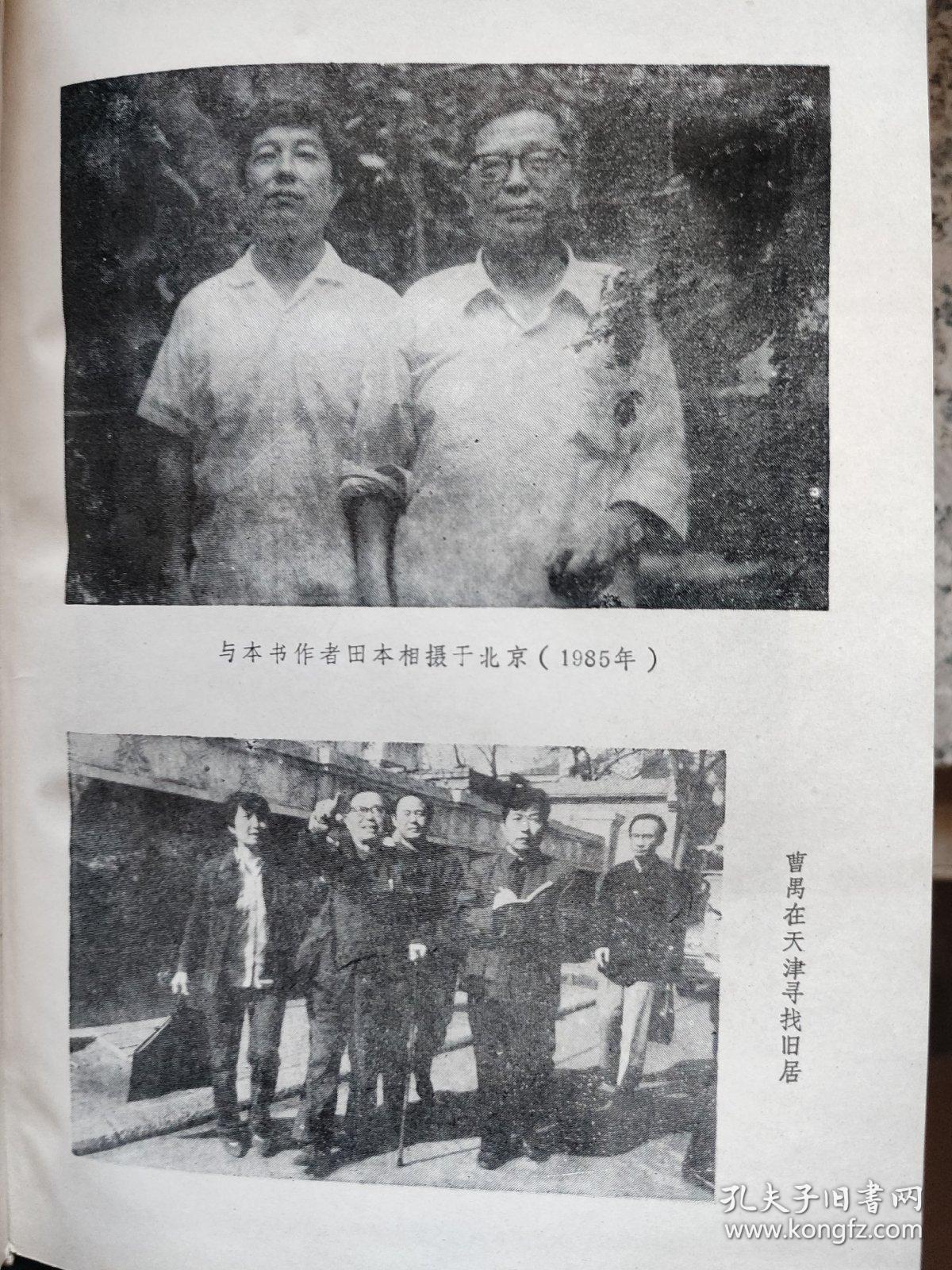

第二十八章 日本之行

第二十九章 寒凝大地《胆剑篇》

第三十章 “从大地狱里逃出来”

第三十一章 枯木逢春

第三十二章 七十高龄渡重洋

第三十三章 曹禺热

第三十四章 “把你心灵中的宝贝交出来”

后记

曹禺(1910-1996),祖籍湖北潜江,1910年9月24日出生于天津,原名万家宝,字小石,在清华读书时有“小宝贝儿”的绰号。“曹禺”是他在1926年发表小说时第一次使用的笔名(他的姓氏“万”的繁体字万为一个“草字头”和“禺”字,草字头与“曹”谐音,故“曹禺”即“万”)。曹禺是“文明戏的观众,爱美剧的业余演员,左翼剧动影响下的剧作家”(孙庆升:《曹禺论》,北京大学出版社,1986年)。这句话,大致概括了曹禺的戏剧人生。

笔名“曹禺”的来历 :曹禺取自本姓万的繁体“万”,拆开便是草禺,草字不取,取曹,故名曹禺。

【作者简介】

曹禺(1910-1997),卓越的中国现代戏剧家。原名万家宝,祖籍湖北潜江,生于天津一个没落的封建官僚家庭。在天津南开中学学习期间参加戏剧活动,曾担任易卜生《玩偶之家》等剧的主角。1929年考入清华大学外文系,广泛钻研从古希腊悲剧到莎士比亚戏剧及契诃夫、易卜生、奥尼尔的剧作。

1933年大学即将毕业前夕,曹禺创作了四幕话剧《雷雨》,于次年公开发表,很快引起强烈反响,它不仅是曹禺的处女作,也是他的成名作和代表作。1936年和1937年,曹禺分别出版了他的重要剧作《日出》和《原野》。曹禺抗战期间的重要剧作是《北京人》。新中国成立后,曹禺创作的剧本主要有《胆剑篇》、《王昭君》等。

《雷雨》在一天时间(从上午到半夜)、两个场景(周家和鲁家)里,集中展开了周、鲁两家前后30年错综复杂的矛盾冲突,显示了作品严谨而精湛的戏剧结构技巧。该剧反复写蝉鸣、蛙噪,写雷雨到来前后的闷热,其用意不仅是渲染苦夏的"郁热"氛围,而且还在于暗示人物的情绪、心理、性格。

更值得称道的是剧作的语言:首先,《雷雨》是以高度个性化的语言进行写作--从它的台词里,观众(读者)能听(看)得出各位角色的年龄、性别、地位、性格、心理;其次,《雷雨》的语言带有浓烈的抒情味--它的语言发自人物的肺腑,带有强列的情绪色彩,某些场合的台词(如第三幕周冲对四凤畅谈未来理想的台词)本身就是没有分行的抒情诗。《雷雨》以自己富有动感而精美的语言,充分展示了话剧这门“说话的艺术”的魅力。在千百个舞台上曾以多种面貌出现,被不同的人们饱含深情的演绎着,解读着,并一举将中国话剧推上了历史上最轰动热烈的颠峰时期。

1931年,“九·一八”事变爆发,清华大学的学生们组织起抗日宣传队,开展抗日宣传,曹禺担任了宣传队长。这年10月12日一大早,他和宣传队的同学们坐火车到保定去宣传,在火车上遇到了一位姓赵的魁梧大汉,是长辛店铁厂的工人。他对学生们的抗日行动赞不绝口,说:日本人霸占咱东三省,就像在咱国家身上割了一块肉。娘疼儿心酸,谁割咱娘的肉,咱就跟他拼!曹禺从心里钦佩这位工人大哥的爱国之心,他想起自己正在构思的话剧《雷雨》,一个性格鲜明的人物形象渐渐在他心里清晰起来。

曹禺率清华大学抗日宣传队在保定育德中学进行抗日宣传,演出了《月亮上升》等话剧。这部描写东北松花江群众掩护抗日武装队员过江的话剧,受到师生的热烈欢迎。育德中学附近有个铁厂,曹禺与工厂的工人们座谈,工人们纯朴的形象,生动的语言,和曹禺在车上遇到的那位姓赵的工人融合成了《雷雨》中的鲁大海。多少个日日夜夜,在清华大学图书馆西文阅览室,在清华园的小河边,曹禺为创作《雷雨》简直到了神魂颠倒的地步。几经揣摩构思,又用了6个月全神贯注地写作,曹禺终于完成了《雷雨》的最初创作。此剧以1925年前后的中国社会为背景,描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧。这时是1933年8月,曹禺即将从清华大学毕业,并受聘赴保定育德中学任教。

在育德中学期间,他将此剧本进行了最后的完善。育德中学是同盟会员陈幼云1907年11月在原直隶讷公祠公立高等小学堂基础上创建的一所完全中学,1917年增设留法勤工俭学等工艺预备班,1931年又增设高级普通科,全校高初中合计有20个班左右,学生1000多人。学校要求理科教师要用英语授课,让学生毕业时达到大学预科程度,这样,英文课就颇为重要。曹禺被育德中学聘为英文教员,为学生讲授林语堂开明英语读本,英文经典,英文论说文范等课程。他在到育德中学任教之前,将《雷雨》的剧本送到了《文学季刊》。一部《雷雨》让他苦苦构思了近5年,苦心写作半年,五易其稿。写成后将剧本交给了他在南开中学的同窗好友靳以。靳以与巴金共同负责《文学季刊》的组稿工作,《文学季刊》的主编是郑振铎。靳以人很正直,他觉得曹禺是他的好朋友,就没好意思将《雷雨》剧本向主编推荐,稿子一直放在他办公桌的抽屉里。这期间,曹禺一直在育德中学尽心教学,但他始终放不下心爱的戏剧创作,于是,半年后他又以优异的成绩考入清华大学继续深造。直到他离开育德中学,他的《雷雨》还是石沉大海。

1934年7月的一天,靳以与巴金一起谈论《文学季刊》的组稿工作,巴金说:我们要注意文坛的新人,组稿面要宽一些。靳以便将曹禺的《雷雨》交给巴金。巴金当晚就读完,被深深打动,把剧本推荐给主编郑振铎,在当年《文学季刊》的第三期发表。之后很快由中华同学新剧公演会在日本东京上演,东京神田一桥教育馆发行了《雷雨》的日译本,成为畅销书。鲁迅看了日译《雷雨》剧本颇为兴奋,对到访的美国记者斯诺说,中国最好的戏剧家有郭沫若、田汉、洪深和一个新出的左翼戏剧家曹禺。正在东京的郭沫若观看了《雷雨》的演出后亲自为《雷雨》的日译本作序说,《雷雨》确是一篇难得的优秀力作。曹禺由此从一位名不见经传的青年一跃成为中国剧坛的巨星。

曹禺作为文明戏观众的历史,是从母亲(继母)的怀抱里开始的。

曹禺的父亲万德尊在清朝末年曾留学日本东京士官学校,与阎锡山同学,1909年初回国,辛亥革命前(1916)任黎元洪秘书,中华民国成立后,获中将军衔,曾任宣化府镇守使、察哈尔都统等职。母亲薛氏出生于商人家庭,生下家宝后三天因患产褥热病逝。曹禺曾说:"我从小失去了自己的母亲,心灵上是十分孤单而寂寞的"。薛氏胞妹薛泳南成为家宝继母,始终把家宝看作是自己的亲生骨肉,并终身未生育。曹禺的继母喜欢看戏,他从小就跟着继母看了很多京戏、地方戏和文明戏。

曹禺是爱美剧的业余演员,但他作为业余演员的历史,则早在"爱美剧"出现之前就开始了。1915年,5岁的曹禺由表兄刘其珂作家庭教师,读诗背经,并开始与小同学演戏编戏,但没有上过正规的小学。1920年结束私塾学习,进入天津银号"汉英译学馆"学习英语,并开始接触莎士比亚等外国作家的作品。“爱美剧”作为一个运动,出现在1921年以后。

1922年进入南开中学二年级学习,与靳以(章方叙)同学,并成为终身好友。1923年开始热衷于新文学作品,尤其是鲁迅的《呐喊》和郭沫若的《女神》,但他承认,“《狂人日记》当时没读懂”,而《女神》却使他的血“沸腾”起来。1925年,15岁的曹禺正式加入南开中学文学会和南开新剧团(这是我国话剧界较早的剧团之一,由南开学校创始人严范孙、张伯苓创建于1909年,周恩来曾是其中的活跃分子)的活动,开始了他的演剧生涯。

1926年开始在天津《庸报》副刊《玄背》上连载小说《今宵酒醒何处》,第一次使用笔名“曹禺”。后陆续在《南开周刊》、《国闻周报》等报刊上发表诗歌、杂文,以及莫泊桑的翻译小说等多篇。其诗作《四月梢,我送别一个美丽的行人》和《南风曲》有着郭沫若《女神》的影响。1927年他还参加了丁西林、田汉和易卜生剧作的排演。

曹禺作为左翼戏剧运动影响下的作家,虽然是1934年以后的事,但在1928年,曹禺担任《南开双周》的戏剧编辑后,就开始了《雷雨》的构思。他父亲希望他成为一名医生,但两次投考协和医学院都未被录取。同年夏天,曹禺以优异成绩从南开中学毕业后,免试升入南开大学政治系,但他对政治经济学课程不感兴趣,1930年暑假专程去北京报考清华大学。9月,曹禺与八位同学一起转入清华大学,插入西洋文学系二年级就读,广泛涉猎西方文学特别是戏剧文学,课余还常常与巴金、靳以去看京剧。年底,与钱锺书等人一起成为《清华周刊》编辑。

1933年,23岁的曹禺开始写作构思了长达五年的剧本《雷雨》和毕业论文《论易卜生》。曹禺参加清华大学留美考试,未被录取。毕业后去保定明德中学任英语教师。年底生病回京,病愈后回清华研究院,专事戏剧研究。1934年1月,由郑振铎主编,巴金、靳以编辑的《文学季刊》创刊,巴金在靳以那里看到《雷雨》后,主张立即发表,7月,《雷雨》发表于《文学季刊》第一卷第三期。当时并没有引起国人的注意,而引起了在日本的中国留学生的好评。1935年,由东京帝国商科大学的中国学生邢振铎译为日文,由留日学生剧团中华话剧同好会于4月27日在东京神田一桥讲堂首演,郭沫若看后立即撰文《关于曹禺的〈雷雨〉》,大加赞赏。8月17日,在天津市立师范学校孤松剧团作国内的首次公演(也是该剧第三次公演),立即引起轰动,著名京派戏剧家兼评论家刘西渭(李健吾)发表《〈雷雨〉》一文称:这是"一出动人的戏,一部具有伟大性质的长剧"。

1934年9月,应邀去天津在河北女子师范学院任教。1936年5月,在巴金等到人的鼓励和催促下,开始创作《日出》,白天为女师学生上课,晚上埋头写作,6月至9月开始在《文季月刊》第1-4期上连载。1936年,在曹禺尚未写出第二部作品《日出》时,《雷雨》即作为《曹禺戏剧集》(第一种)由巴金主持的上海文化生活出版社出版单行本。因此,《日出》不仅是巴金的期待,也引起了文坛的广泛关注。《日出》发表后,由萧乾主持,天津《大公报·文艺》副刊邀请了当时文坛上各种派别的几乎所有大家,包括茅盾、巴金、叶圣陶、沈从文、靳以、李广田、朱光潜、杨刚、荒煤和燕京大学西洋文学系主任"中国通"谢迪克等,进行了两次集体讨论,盛况空前。为一个剧本,整个评论界如此迅速、如此兴师动众,在中国话剧史乃至中国现代文学史上还是第一次。1936年8月,应国立戏剧学校校长余上沅邀请,赴南京任教,讲授“剧作”、“西洋戏剧”和“现代戏剧与戏剧批评”等课程。11月,在南京导演话剧《镀金》。1937年4月至8月,《原野》在靳以主编的《文丛》第一卷第2-5期上连载。

1938年初,随剧校迁往重庆。10月,与宋之的合作改编《全民总动员》(原剧为宋之的、陈荒煤、罗烽、舒群集体创作的《总动员》),当月公演,轰动重庆。1939年春,随校迁往江安。暑假期间,创作《蜕变》。夏末去昆明导演《原野》和《黑字二十八》(即《全民总动员》)。初冬率剧校师生赴重庆演出《蜕变》,蒋介石看后下令禁演。1940年秋开始创作《北京人》,翌年公演。1942年初辞去剧校教职,夏,到重庆唐家沱,创作改编巴金的《家》。1943年8月,为创作历史剧《李白与杜甫》作准备,与友人赴西北旅行,回重庆后以此行的感想创作表现大后方民族资本家与官僚资本家矛盾的《桥》。1946年,与老舍同时接到美国国务院邀请,经上海赴美讲学,并两次会见德国著名剧作家布莱希特。1947年返回上海,后进入上海文华影业公司任编导,写成电影剧本《艳阳天》,自导演。1948年底,到香港。1949年初经中共地下党安排经烟台到北平。

1949年7月参加第一次文代会。1950年任中央戏剧学院副院长。1951年自编《曹禺选集》,对《雷雨》、《日出》、《北京人》作大量修改。同年任《剧本》、《人民文学》编委。1952年6月,北京人民艺术剧院(专演话剧的国家剧院)成立,任院长。同年,为创作以一个知识分子思想改造为主题的剧本《明朗的天》收集素材,1954年开始创作,1956年获"第一届全国话剧观摩演出"剧本、导演、演出一等奖。1956年4月加入中国共产党。1960年,与梅阡、于是之合作创作历史剧《卧薪尝胆》(后改名为《胆剑篇》),并就剧中的若干史料问题请教沈从文,沈从文回长信详细叙说战国时期吴越社会各方面的状况,后又对该提出修改意见。1962年8月,在北戴河度假期间开始创作《王昭君》。十年期间曾先后被纠斗、在北京人艺剧团和宿舍看守传达室。1973年经国务院总理周恩来亲自过问,被安排在北京话剧团工作。1975年参加第四届人大。1978年北京话剧团恢复原名"北京人民艺术剧院",再次任院长。同年8月,为创作《王昭君》去新疆,并完成初稿,载《人民文学》当年第11期。1996年12月13日逝世。

二、曹禺的话剧创作

《雷雨》广泛地吸收了西方戏剧的优点,明显受到易卜生戏剧“社会悲剧”、莎士比亚戏剧“性格悲剧”和古希腊戏剧“命运悲剧”等西方戏剧观念和创作方法的影响,并将它们有机地结合在一起,成功地表现了20年代中国带有浓厚封建性色彩的资产阶级家庭中各种人物的生活、思想和性格,成为中国现代第一出真正的悲剧,从而使话剧这种外来的艺术形式完全中国化,成为我国新文学中一种独特的艺术样式。

易卜生戏剧"社会悲剧"的影响,主要表现在周朴园形象的塑造和作品的主题思想方面。

周朴园是《雷雨》的主人公,是剧中各种悲剧的根源。作品以他为中心,安排了两条主要的线索:一是他与妻子蘩漪的冲突,以表现家庭内部的矛盾;一是他与矿工鲁大海的冲突,以表现他与工人的对立,这两条线索又通过侍萍而紧密地联系在一起,构成了尖锐复杂的戏剧冲突。周朴园是一个狠毒凶残的资本家,作者通过鲁大海之口,揭露了他血淋淋的发迹史:从前在哈尔滨包修江桥时,他故意让江堤出险,淹死了两千多个工人,进而将每个工人的抚恤金中扣去300块钱。只要能弄钱,他什么都做得出来。

周朴园更是一个专制冷酷的封建家长,在家中,他的话就是法律,为了贯彻他的意志,不惜牺牲任何人的幸福。他与蘩漪的关系,表面上是一种夫妻关系,实际上却完全是一种主仆关系,他需要蘩漪做的,只是为孩子们树立一个“服从的榜样”。在“第一幕”他强迫蘩漪喝药的一场戏中,蘩漪拒绝了他的要求,他先是让小儿子周冲端着药去劝,看着周冲含泪的眼睛,蘩漪只好退而求其次,请求留到晚上再喝。可他仍不肯让步,又命令大儿子周萍去劝,并且要跪着劝,直到蘩漪认输方才罢手。在他的眼中,根本没有蘩漪独立的人格和起码的尊严,他关心的也不是妻子的健康,而只是自己的意志。

周朴园与前妻侍萍的关系,更充分暴露了他伪善的本质,年轻时他诱骗了侍萍,当他以为侍萍已经投河自尽后,为了安慰自己的良心,纪念自己一生中仅有的一次真爱,不仅将自己儿子的取名为"周萍",保留了侍萍生周萍时的房间模样,甚至喜欢关窗的习惯,而且还一直把侍萍当作"正式嫁过周家的人看",要为她修一座墓。但是,当他日思暮想的侍萍以女佣母亲的身份出现在他面前时,竟马上翻脸不认人。

但曹禺并没有把周朴园作为一个阶级的典型,而是作为一个活生生的"人"来塑造的。他对蘩漪的冷酷,是因为他始终无法得到她的爱;他与鲁大海的冲突,则是当时社会上日益激烈的劳资矛盾的反映;而对侍萍的翻脸,则因为他不敢正视自己心爱的姑娘重又嫁人生子的现实,最后,当侍萍再次出现在周家的客厅时,他怀着忏悔的心情,命令周萍前来与自己的生母相认。虽然作者在创作之初,“并没有显明地意识着我要匡正、讽刺或攻击些什么”,但是,“写到末了,隐隐仿佛有一种情感的汹涌的流来推动我,我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会”(曹禺:《雷雨·序》,《曹禺文集》第1卷,中国戏剧出版社,1988年)。而从人的角度去感受生活,对生活进行艺术概括,这正是易卜生的戏剧观。

莎士比亚戏剧“性格悲剧”的影响,主要表现在蘩漪形象的塑造上。

蘩漪“是一个受过一点新的教育的旧式女人,有她的文弱,她的明慧,--她对诗文的爱好,但也有一股按捺不住的热情和力量在她心里翻腾着。”曹禺在剧本的“舞台提示”中这样写道,“她的性格中有一股不可抑制的‘蛮劲’,使她能够忽然做出不顾一切的决定。她爱起人像一团火那样热烈;恨起人来也会像一团火,把人烧毁。”她是周朴园的续弦,如果算上侍萍,她实际上是周朴园的第三个妻子。

蘩漪来到周家18年,不但没有得到丈夫平等的爱,反而在精神上受到长期的摧残。她知道丈夫年轻时的荒唐事,知道周萍是丈夫与女佣的女儿生的“私生子”,也眼睁睁地看着丈夫为纪念这个儿子的生母所保留的房间。而丈夫对她,则仅仅是看作一个儿子们的榜样。这种压抑的家庭环境和不平等的待遇,使她产生了强烈的反抗心理。她怀着对爱情和自由的向往,怀着对周家的报复,疯狂地缠着大少爷周萍。而当她发现周萍喜新厌旧,想摆脱她转而去追求四凤时,她更不惜追到鲁家,在鲁大海将要发现周萍的关键时刻,关上窗户,断了周萍的后路,把他暴露在鲁大海面前,想借鲁大海的手来达到自己的目的。最后,终于导致了四凤触电身亡,周萍也开枪自杀。

蘩漪形象的成功,主要就在于作者深刻地表现了她矛盾复杂的“雷雨式”的性格。她对周朴园表面上是屈从的,但内心里却充满了仇恨和反抗。她追求周萍,不惜陷入“母亲不低频母亲,情妇不像情妇"的可悲境地,这与其说是爱的爆发,不如说是恨的宣泄。”蘩漪是作者认为“值得赞美”的人物,所以在创作中,作者着力描写了她因“环境的窒息”而做出的一次“困兽的搏斗”,以及在这一过程中生命里所交织的“最残酷的爱和最不忍的恨”(曹禺:《雷雨·序》)。

古希腊戏剧"命运悲剧"的影响,则主要表现在侍萍形象的塑造上。

侍萍是无锡周公馆女佣梅妈的女儿,被周家大少爷周朴园诱骗,与他生了两个儿子--周萍和鲁大海。30年前的一个除夕,她生下第二个儿子才三天,周朴园为了娶一个有钱人家的小姐,赶走了侍萍。那天晚上,侍萍带着刚出生的儿子跳了河,人们都有以为她死了,但她被人救起,并且又嫁了两次人,还生了个女儿,就是现在的鲁四凤。

这个性格刚强而受尽侮辱和迫害的女人,一直在努力摆脱命运的安排,由于她自己的母亲是佣人,自己才如此命苦,被人玩弄又被人抛弃,因此,她一直不准自己的女儿再蹈自己的覆辙,没想到丈夫鲁贵又把女儿送进了公馆做使女。为了把女儿找回来,没想到自己又踏进了周家的大门。命运更作弄的人是,她的女儿又同样地与公馆里的大少爷不清不白,而这位大少爷竟是周萍--四凤同母异父的哥哥。由于作者在当时从来就没有看见过像侍萍这样的“下人”有何出路,他的所见所闻全是无论怎样挣扎也不能改变自己境遇的人,因此,也就只能用"命运悲剧"来替他们作解释了。

受西方古典主义戏剧观的影响,《雷雨》在结构上十分讲究,四幕戏的时间集中在一天之内(从上午到深夜),地点也集中在周鲁两家的范围内,出场的八个主要人物全都有千丝万缕的血缘关系,因此,作者自己也意识它有些“太像戏”了,技巧上也运用得太过分。此外,作者还受到西方基督教文化和现代悲剧观的影响,在渲染悲悯的宗教思想和神秘的命运色彩的同时,又强调距离的审美效果。在初版本中,特别设计了相同场景的"序幕"和"尾声",让人们早早在就知道了故事的结局:十年后,周公馆成了教会医院,这里住着两个疯了的老妇人--蘩漪和侍萍,周朴园也成了基督教徒。让人们在了解了故事发生的原由后,能够再回味心中曾涌起的那份情感。

《日出》以30年代具有中国特色的半封建半殖民地都市天津为背景,以"交际花"陈白露的华丽客厅和翠喜所在的三等妓院“宝和下处”为具体地点,展示了“有余”和“不足”两个社会阶层完全不同的生存状态,实现了对“损不足以奉有余”的社会的揭露。全剧共四幕,其时间分别为:黎明,黄昏,午夜,凌晨。作品主要描写了三类人物:一是受五四新文化影响而在社会上发生不同变化的青年学生,如堕落为交际花的陈白露、仍然向往光明的方达生;二是"有余者"的代表和附庸,如银行家潘月亭、大丰银行襄理李石清、富孀顾八奶奶、面首胡四、打手黑三、洋奴张乔治、大旅馆茶房王福升以及没出场的恶霸金八等;三是社会底层的“不足者”,如妓女翠喜、被银行抛弃的小职员黄省三、不幸落入黑社会之手的小东西等。

曹禺在清华读书期间,特别是在河北女子师范教书期间,见识过许多“娜拉式”的新女性,陈白露就是她们中的一位。在没有走进社会之前,她们都是美丽而纯真的"竹均",对未来充满理想;走进社会后,很快就变成了玩世不恭的“白露”。她们凭借着自己的聪明和美丽,在娱乐圈里找到了自己的位置,暂时在现代大都市中站住了脚,没有重蹈子君的覆辙,但是,却面临着娜拉和子君都未曾遇到的一个新问题:如何抵御金钱的诱惑和腐蚀。于是,很快投入了银行家潘月亭的怀抱,完成了从“不足者”到“有余者”的变化。方达生的出现,唤起了陈白露对过去的美好回忆,但过去的美好也仅仅是回忆中的一点残留,她清楚地知道,已经回不去了,自己只是潘月亭养在鸟笼里的一只金丝雀,即使有方达生的援救,即使鸟笼的门可以打开,也已经丧失了自己生存的能力,不会自己觅食了。陈白露是作者心中的一个理想,也是作者对这个理想的哀思,因此,即使她已经被彻底的锈蚀,但在作者的心目中,她仍然是一个富有同情心的女性,为了保护被人随意买卖的“小东西”,甚至不惜与金八作对。

在作品中,潘月亭、李石清和黄省三,构成了一个既互为对照又互为补充的“三段式”人物链,很好地表现了“有余者”和“不足者”的对立和变化。潘月亭和黄省三可以看作是“有余者”和“不足者”的代表,而李石清则可以看作是从“不足者”变为“有余者”的典型。因此,作品中的“潘李之间的冲突”和“李黄之间的冲突”都是作者有意识地要“着力”描写的重点片断,其主要目的就在于让人们看到“损不足以奉有余”的“人之道”的“残忍”。李石清是一个极端自私而又阴险狡猾的人,而黄省三则是一个非常神经质而又胆小怕事的人。通过李黄之间的冲突,可以清楚地看到李石清从"不足者"变为"有余者"的动因。黄省三现在的处境,就是李石清的过去,也有可能是李石清的另外一种前途,如果他不是像现在这样丧心病狂地不择手段往上爬,他完全有可能落入或重新落入黄省三的境地。反过来说,如果黄省三也像李石清一样有心计有手腕还有胆量,他也可能成为李石清第二。而李石清如果拥有了潘月亭的钱财和权势,他就会比潘月亭更加贪婪和荒淫。现在的李石清就如同“多年的媳妇”熬成了婆,在对待媳妇时就比当年的婆婆更加残忍。李石清非常看重自己现在的"襄理"位置,他深知自己往上爬的艰辛和屈辱,他看见了现在的黄省三就像看见了过去的自己,他从心底里瞧不起像黄省三这样的怯懦者和失败者。与《雷雨》曾受到许多批评一样,《日出》也曾遭到不少严厉的质疑。诸如作品的真实性问题、喜剧因素问题、第三幕(宝和下处)的安排是否合理的问题,以及“突击了‘现象’而忘记了应该突击的‘现实’”,“没有把笔锋直接指向造成一切黑暗和罪恶的根源的帝国主义”等

曹禺现象:迅速崛起与迅速衰退

1934年曹禺的处女作《雷雨》问世,在中国现代话剧史上具有极其重大的意义,它被公认为是中国现代话剧真正成熟的标志。之后,1936年曹禺发表《日出》、1937年发表《原野》,1938年发表《黑字二十八》(又名《全民总动员》,与宋之的合作),1939年发表独幕剧《正在想》,1940年发表《蜕变》,直至1941年《北京人》完成,短短几年时间,曹禺的创作水准不论从思想上还是从艺术上看,都已经达到了相当成熟的境界。尤其是被誉为“四大名剧”的《雷雨》、《日出》、《原野》和《北京人》,其艺术功力所达到的境界,迄今为止,尚无人能超越,而彼时他仅有31岁。1942年曹禺将巴金的小说《家》改编为话剧,风格与《北京人》颇有相通处。此后,他所写的独幕剧《镀金》,《桥》(未完成),以及解放后写的《明朗的天》(1954)、《胆剑篇》(1961,与梅阡、于是之合作,曹禺执笔)和《王昭君》(1978)等剧。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看