中国建筑定额书店

八年老店

-

图书条目信息

展开全部

- 商品描述:

-

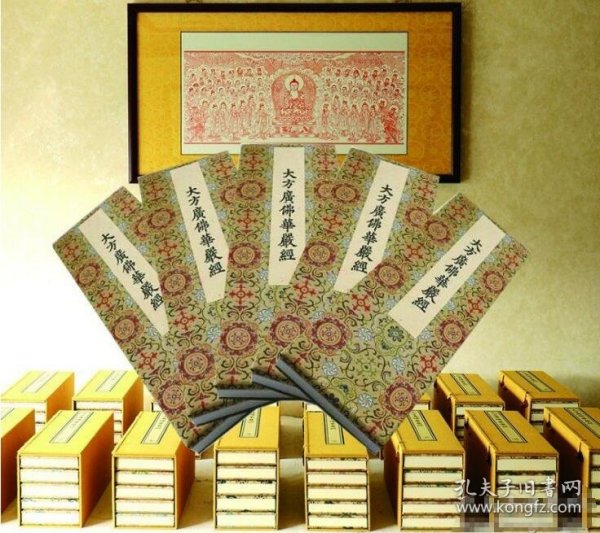

"宋版大方广佛华严经,国家图书馆镇馆瑰宝之一 唯一一套宋刊传世单刻经,内容简介:《大方广佛华严经》,凡八十卷,经折装。唐代于阗高僧实叉难陀所译。《大方广佛华严经》之梵本,系实叉难陀应武则天之请,从于阗国携入大唐,自证圣元年(695)三月,于遍空寺内始译,武则天亲临译场,题写品名,至圣历二年(699)十月,翻译完成。经前有《大周新译大方广佛华严经序》,题“天册金轮圣神皇帝制”。此经曾有东晋时期高僧佛驮跋陀罗所译六十卷本,与之相比,实叉难陀的译本更加完善,故而称“新译”。《大方广佛华严经》自晋传至唐,汉译本有三种:《六十华严》《八十华严》《四十华严》,以唐译八十卷本的文义最为流畅清晰,品目最为完备,因而流传最广。

译者简介

实叉难陀,又作施乞叉难陀。译作学喜、喜学。唐于阗(今新疆和田)高僧,“智度恢旷,风格不群,善大小乘,旁通异学”(《高僧传》)。证圣元年(695)在洛阳大遍空寺,与菩提流志、义净等僧人译《华严》,是即新译《华严经》八十卷。尔后,又在洛阳三阳宫重译《大乘入楞伽经》,后又在佛授记寺、长安清禅寺等处继续译经,据《开元录》记载,他译的经共计十九部,一百零七卷。长安四年(704),他以母亲年迈,请求归省,朝廷派御史霍嗣光送他归于阗。唐中宗即位,再度邀请他到长安,住大荐福寺。唐睿宗景云元年(710)十月,圆寂。

三、递藏故事

宋代浙刻本《大方广佛华严经》,自宋以后,或藏于佛教丛林,或在信士弟子处,未见载于藏书目录。民国时期,始见诸藏家之手。据藏书家劳健所云“沈丈寐叟藏北宋椠《华严经》八十卷,余曩作缘归之叔弢,纸光墨彩,莹洁动人,宋刻上驷也。惜缺第三十四一卷,差为美中不足。”也就是说,这部珍籍最初藏在晚清大儒、著名书法家、藏书家沈曾植家。

1918年(戊午)9月,著名佛教居士、内学院的创立者欧阳渐先生曾在沈氏家观书,并在五十五卷卷末题跋记一则。

1922年左右,由藏书家劳健牵线,沈曾植将宋刊《大方广佛华严经》转让给周叔弢。周叔弢出身安徽东至望族,其祖父周馥曾任两江总督和南洋大臣,其父周学熙曾任民国政府财政总长,周叔弢生逢风雨飘摇的19世纪晚期,以实业救国为己任,创立了大量的民族企业,同时他又是一位学识广博的收藏家,收藏古籍多达4万余卷。《大方广佛华严经》入藏后,视若至宝,轻易不肯示人。周氏晚年,将书籍捐给国家,《华严经》就此庋藏北京图书馆(国家图书馆前身)。

《大方广佛华严经》所缺的第三十四卷,藏于傅增湘家。傅增湘出身于光绪时进士,学识广博,曾担任民国政府教育总长,故宫博物院图书馆馆长,擅长鉴定和校勘古籍,收藏古籍达20万卷,宋刊本就达4000余卷。傅增湘身后,藏书亦捐给国家藏书机构,其文孙傅熹年先生及其他家属于1990年将此一册捐给国家图书馆,从而使《华严经》成为完帙。老一辈藏书家视古籍如命,然而不将古籍视为私产,捐赠给国家,泽被世人,为识者所称道。"

配送说明

...

相似商品

为你推荐

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看