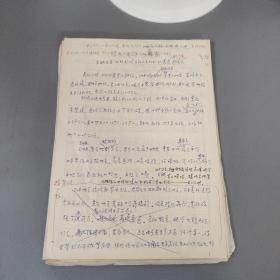

名人手稿:考古学家 杨华的手稿《三峡地区地理环境与新石器时代古人类遗迹的分布情况 》 共1份售 期刊杂志Q文件夹

名人手稿:考古学家 杨华的手稿《三峡地区地理环境与新石器时代古人类遗迹的分布情况 》 共1份售 期刊杂志Q文件夹

举报

上书时间2023-04-04

卖家超过10天未登录

-

- 品相描述:八五品

-

品相如图所示

声明!各人定品眼光不一,或高或低会有所出入,故而请藏友看图自定品相!本人所定仅作参考!所售均是古旧物品,有所瑕疵纯属正常现象,介意的或不理解古旧物品的请不要购买!对品相要求太过挑剔的请你绕行!

-

商品描述:

-

图片为实物拍摄,品相为卖家自定,各人对品相的认定各不相同,拍品以图片为准.

请在两天内完成交割,不能在两天内完成交割的不要购买本店任何物品为谢(有所说明的列外)本店一切物品品相以图片为准,但凡有严重缺失或破损严重的一定拍出图片或文字描述,让藏友心中有底!凡有小肚鸡肠的,喜欢鸡蛋里挑骨头的人请您绕行为谢!所售物品包老包真!绝对不会知假售假,坑害藏友!(但本人眼力有限,难免有所看走眼之时,故而,售后若物品有问题,请及时联系处理。),除此外,无论任何原因,售后一侓非假不退!不爱折腾!不接受任何理由的中差评,喜欢给人中差评的人请你不要购买本店任何物品!对物品有疑问的请您在购买前询问,有问必答!诚信交易!不欺不诈!诚信!诚信!诚信!永远诚信!

●【人物档案】杨华,1955年出生,重庆三峡文化与社会发展研究院副院长,重庆市社科专家,重庆华夏学院兼职教授,长期从事巴文化、三峡考古文化、西南考古文化等方向的研究。曾被国务院第三次全国文物普查领导小组办公室授予“突出贡献个人奖”,两次应邀赴日本早稻田大学、东北学院大学演讲,参加或主持了当阳季家湖楚城遗址、宜昌中堡岛等200余次考古调查和发掘活动。《巴人起源于清江的考古研究》、《长江三峡地区考古文化》等120余篇论文在《地理知识》、《华夏考古》等权威刊物上发表,出版《三峡先秦考古文化》、《巴文化考古研究》等3本专著。●家门口摸爬滚打,“泥腿子”成长为考古工作者.1955年5月1日,杨华出生在风景秀丽的宜昌市峡口风景区一个名叫前坪的小山村。他只读了两年半初中,1971年7月,杨华回家参加了村里的基建队。当时,全国各地都掀起了农业学大寨的热潮,才十几岁的杨华每天和大人们一道早出晚归,在贫瘠的山坡上抡锄造田,开山炸石垒田坎。稚嫩的双手打满了血泡,双肩磨破皮,但小杨华却一声不吭,成为全村的劳动模范。1975年春,为配合葛洲坝工程建设,宜昌市文教局成立了一支考古工作队,对前坪村的古墓葬进行抢救性发掘。时年20岁的杨华因为踏实肯干,被招进了考古队,参与挖坑运土、清理和修复器物等最基础性的工作,生平第一次接触到了考古行业,从此与考古工作结下了不解之缘。杨华做事认真,肯吃苦,好学习,后来他被选入了文教局办的亦工亦农性质的文物考古工作培训班,白天在考古工地上劳动,雨天或晚上就接受考古知识培训。●1979年,宜昌地区文物工作队和来自北京大学、武汉大学、湖北省博物馆的专家联合组成考古队,前往草埠湖农场三分场季家湖调查试掘。这段日子,是杨华受益匪浅终生难忘的一段时光。他跟随著名考古专家俞伟超教授一起工作,俞老对待学术严谨认真的态度深深感染了他,成为他一辈子取之不尽、用之不竭的精神财富。考古队试掘发现了古城墙、城垛、台基,同时出土的铜器上刻有“秦王卑命竟王之定秦”十个字的铭文,兼有一部分陶器及玉饰之物。经俞教授鉴定,认为该遗址是仅次于荆州纪南城郢都的第二大楚国城阁。1980年,杨华迎来了人生的转折点,他如愿以偿成为地区文物工作队的一名正式队员。仅有初中文化底子的杨华,在实践中深深感到了专业知识的欠缺。为此,他从微薄的工资中挤出资金,购买了一些专业书籍勤奋钻研,逐渐成为队里的业务骨干。1983年,杨华参加了文化部文物局中南五省干训班的学习,并成为“优秀学员”。●早稻田大学纵论三峡文化,开创来自基层研究人员先例。上世纪八十年代初,当阳市(原当阳县)河溶镇前进村的几个村民在磨盘山开挖水渠,无意中挖出了一些破碎的陶片,引起了县文物部门的重视。时任宜昌博物馆馆长的高应勤接到报告后,带领杨华等人,和从武汉赶来的北京大学高崇文先生(北大考古文博学院前院长)一起前往当地调查,初步认为是一处西周时期的楚文化遗址。当时,磨盘山一带农村还没有通电,条件十分艰苦,杨华和高崇文就在昏暗的煤油灯下开展研究。功夫不负有心人,试掘出土的一批陶器,以泥质红褐陶为主,泥质红陶次之,证明磨盘山遗址是一处重要的西周晚期至东周时期楚文化遗址。1988年,已33岁的杨华参加全国成人高考,以优异成绩考取武汉大学历史系考古专业,他十分珍惜难得的学习机会,年年被评为“三好学生”。三年后毕业回到宜昌,就任宜昌市博物馆考古部主任。杨华因为在考古工作方面的突出成就,先后被评为宜昌市(社科类)突出贡献专家、宜昌市劳动模范。2003年,他受聘为三峡大学兼职教授,2004年被评定为文博考古研究员。为配合宜万铁路建设,2004年,由杨华主持,先后两次对铁路沿线的古蜀道进行了踏勘。此次实地调查在点军、长阳、巴东、恩施、利川等地发现了大量遗迹,最早可追溯到新石器时代晚期,历经各朝,一直到明清时期。以这些发现为线索,大致勾勒出了由三峡南岸入蜀古道的基本情况和主要路线。杨华认为,研究这些古道,可以从中了解中国人的交通史、桥梁史、出行方式史等等,同时还能了解*事史和民族交流史,有极大的现实意义。●据此,杨华撰写了题为《长江三峡南岸入蜀古道考》的论文,引起了业界的广泛关注。由于多年来在三峡文化研究方面的著作颇丰,经常提出一些独特的见解,杨华受到了国内同行的高度关注,甚至引起了远隔重洋的日本早稻田大学、日本东北学院大学等大学学者的浓厚兴趣。他们经多方打听,与杨华取得了联系。2003年,应早稻田大学、东北学院大学邀请,杨华飞赴日本,就三峡文化、巴文化作了两场专题演讲和数次座谈,受到两所高校师生的热烈欢迎。在此次学术交流活动中担任翻译的中国学者夏日新在得知杨华的身份竟是一名地市级博物馆的中层干部后,十分感慨:“来自一个地方单位的研究人员在早稻田这样的著名学府讲课,杨华创造了奇迹,为中国人赢得了尊敬。”● 呕心沥血笔耕不辍,彪炳研究三峡文化学者史册。在30多年的基层考古生涯中,杨华先后参加了宜昌前坪、当阳赵家湖、宜昌杨家湾、中堡岛、秭归朝天嘴等古墓葬、古遗址大会战,参与或主持了鄂西、三峡地区大中小型200余次文物考古、调查、勘探等工作,夷陵大地的每一块土地上都留下了他辛勤跋涉的坚实足迹。杨华积累和收集了大量有关三峡地区考古学文化方面的资料,购买了万余册便于写作时参考的专业书籍。他充分利用这些考古发现资料,结合历史文献记载对这一地域的巴、蜀、楚文化进行了长期研究,尤其注重对先秦时期历史、民族、考古、水文等方面的研究。为了培养研究三峡文化的后继人才,2005年,杨华进入重庆师范大学历史与文博学院(现历史与社会学院)从事科研和教学工作,任该校历史与文博学院教授、硕士研究生导师,从事巴文化、三峡考古文化、西南考古文化和三峡文化、民俗等方向的研究。重庆师大十分重视三峡文化的研究工作,早在1991年便成立了“三峡文化研究中心”。1999年,与市文化局共同组成了“重庆三峡文化研究院”。2003年1月,重庆师大在原有研究体制的基础上,经市人民政府批准,又与重庆三峡学院联合组建“重庆三峡文化与社会发展研究院”,使三峡文化与社会发展的研究进入了新的阶段。杨华因在三峡文化研究方面的显著成绩,被任命为副院长。“重庆三峡文化与社会发展研究院”系重庆市首批人文社会科学研究重点基地之一,挂靠重庆师范大学历史与文博学院。在宜昌和重庆工作期间,在繁忙的工作之余,杨华潜心著述,先后出版了《三峡先秦考古文化》、《三峡远古时代考古文化》等三本专著,今年将完成《三峡夏商时期考古文化》、《三峡通史·考古卷》两部专著近百万字。其中《三峡先秦考古文化》一书,系统叙述了三峡地区从旧石器时代至春秋战国时期的考古学文化,是一部通论性的论著,这在三峡地区考古研究方面尚属首次,并入选了我国第一套对三峡文化进行全方位系统研究的大型丛书《三峡文化研究丛书》。他笔耕不辍,先后有《巴人起源于清江的考古研究》、《长江三峡地区考古文化》等120余篇论文在《地理知识》、《中华文化论坛》、《华夏考古》等刊物上发表。杨华参加编写的《三峡文化教程》获批国家“精品课程”,获得第三次全国文物普查“突出贡献个人奖”,“校地合作、面向基层——考古学及博物馆学人才和培养新模式”获重庆市高等教育教学成果一等奖。2010年杨华被国家社科基金办公室评为“认真负责的评审专家”,同年入选重庆第一批社会科学专家库成员及科普专家,去年被评为重庆市社科专家。离开宜昌数年,杨华的心始终牵挂着家乡。他多次挤出时间,参与家乡举办的三峡文化研究方面的学术交流活动。杨华真挚地说,宜昌的山山水水和这块土地上所蕴涵的丰富的三峡文化,永远是他割舍不下的深切情怀。在30多年的基层考古生涯中,杨华先后参加了宜昌前坪、当阳赵家湖、宜昌杨家湾、中堡岛、秭归朝天嘴等古墓葬、古遗址大会战,参与或主持了鄂西、三峡地区大中小型200余次文物考古、调查、勘探等工作,夷陵大地的每一块土地上都留下了他辛勤跋涉的坚实足迹。杨华积累和收集了大量有关三峡地区考古学文化方面的资料,购买了万余册便于写作时参考的专业书籍。他充分利用这些考古发现资料,结合历史文献记载对这一地域的巴、蜀、楚文化进行了长期研究,尤其注重对先秦时期历史、民族、考古、水文等方面的研究。 为了培养研究三峡文化的后继人才,2005年,杨华进入重庆师范大学历史与文博学院(现历史与社会学院)从事科研和教学工作,任该校历史与文博学院教授、硕士研究生导师,从事巴文化、三峡考古文化、西南考古文化和三峡文化、民俗等方向的研究。●重庆师大十分重视三峡文化的研究工作,早在1991年便成立了“三峡文化研究中心”。1999年,与市文化局共同组成了“重庆三峡文化研究院”。2003年1月,重庆师大在原有研究体制的基础上,经市人民政府批准,又与重庆三峡学院联合组建“重庆三峡文化与社会发展研究院”,使三峡文化与社会发展的研究进入了新的阶段。杨华因在三峡文化研究方面的显著成绩,被任命为副院长。“重庆三峡文化与社会发展研究院”系重庆市首批人文社会科学研究重点基地之一,挂靠重庆师范大学历史与文博学院。在宜昌和重庆工作期间,在繁忙的工作之余,杨华潜心著述,先后出版了《三峡先秦考古文化》、《三峡远古时代考古文化》等三本专著,今年将完成《三峡夏商时期考古文化》、《三峡通史·考古卷》两部专著近百万字。其中《三峡先秦考古文化》一书,系统叙述了三峡地区从旧石器时代至春秋战国时期的考古学文化,是一部通论性的论著,这在三峡地区考古研究方面尚属首次,并入选了我国第一套对三峡文化进行全方位系统研究的大型丛书《三峡文化研究丛书》。他笔耕不辍,先后有《巴人起源于清江的考古研究》、《长江三峡地区考古文化》等120余篇论文在《地理知识》、《中华文化论坛》、《华夏考古》等刊物上发表。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看