br/>

前言

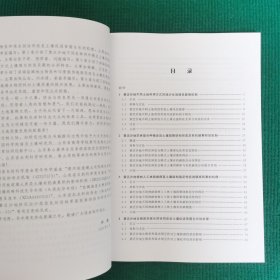

I黄泛沙地不同土地利用方式风蚀沙化规律及影响机制

1.1 引言

1.2材料与方法

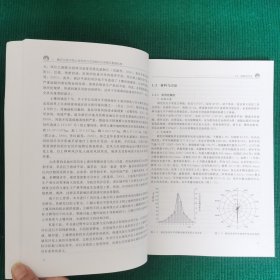

1.3黄泛沙地不同土地利用类型土壤风蚀规律

1.4黄泛沙地不同土地利用类型风蚀影响因子研究

1.5黄泛沙地不同土地利用方式土壤光谱特征及其与风蚀的关系

1.6讨论

1.7小结

黄泛沙地农林复合种植促进土壤团聚结构形成及有机碳累积的机制

2.1概述

2.2材料与方法

2.3黄泛沙地不同农林复合模式土壤理化性质变化特征

2.4黄泛沙地不同农林复合模式土壤团聚体特征

2.5黄泛沙地不同农林复合模式土壤有机碳组分分布特征

2.6黄泛沙地不同农林复合模式土壤团聚体与有机碳组分的相互作用

2.7小结

3黄泛沙地杨树人工林栽植提高土壤结构稳定性促进碳库积累的机理

3.1引言

3.2材料与方法

3.3黄泛沙地不同林龄杨树人工林土壤团聚体粒径分布特征

3.4黄泛沙地不同林龄杨树人工林土壤团聚体稳定性特征

3.5黄泛沙地不同林龄杨树人工林土壤有机碳的变化特征

3.6黄泛沙地不同林龄杨树人工林土壤有机碳储量

3.7小结

黄泛沙地生物炭和保水剂协同改良土壤促进首蓿生长的机理

4.1引言

4.2材料与方法

4.3黄泛沙地生物炭和保水剂互作对土壤物理性质的影响

4.4黄泛沙地生物炭和保水剂互作对土壤化学性质的影响

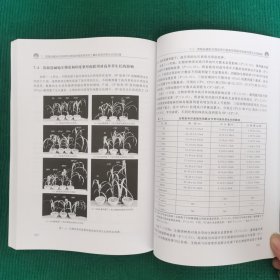

4.5黄泛沙地生物炭和保水剂互作对首蓿生长的影响

4.6黄泛沙地生物炭和保水剂互作对土壤改良和首着生长影响的综合评们

4.7讨论

4.8小结

……

5黄泛沙地不同农林间作模式土壤质量及经济效益评价

6滨海盐碱地不同土地利用方式土壤理化性质及颗粒分形特征

7滨海盐碱地生物炭和印度梨形孢联用改良土壤促进高丹草生长的机理

8滨海盐碱地优势牧草配施微生物肥料对土壤质量的提升效果

参考文献

内容摘要

1黄泛沙地不同土地利用方式风蚀沙化规律及影响机制

1.1 引言

荒漠化作为干旱、半干旱地区一个重要的生态环境问题,已经开始引起人们的关注。然而,在湿润及半湿润区的土地受风沙影响所造成的风沙化土地问题还未引起人们足够的重视(朱震达,1999)。事实上,在温带湿润及半湿润地区,只要具备沙物质组成的地表和干旱多风的季节且两者在时间序列上具有同步性,即可产生风沙活动,使地表产生沙丘起伏的景观,从而造成生物生产量下降、土地生产潜力的衰退,地表出现类似沙漠化的环境。但湿润、半湿润区的降水较干旱、半干旱地区多,地表风沙地貌发育规模及形态结构都较简单,多呈沙纹、片状流沙、灌丛沙堆、风蚀地或粗化地表,且风沙地表景观具有明显的季节变异性特征。虽然风沙化土地面积小、分布零散,但因其所处地区人口稠密,农业经济发达,风蚀沙化直接影响区域生产、生活和生态环境,因此,必须重视该区土地风蚀沙化及其防治的问题。

山东省黄河故道风沙化土地主要集中于黄河故道沿线地带,由于历史上黄河多次改道产生丰富的沙物质沉积,经风吹蚀一搬运一堆积等地质过程形成一条NE - SW走向横贯全区的沙带(韩致文等,1995)。由于地处内陆,雨量偏少,且年内分配不均,风沙较大,风力侵蚀严重,尤其是沿黄故道区风蚀沙化表现更为剧烈。从黄河故道的分布及荒漠化发展动态分析,山东省沙化土地分布范围较广,全省17个市(地)均有不同程度的分布,且大于1km2的风沙化土地总面积为 831761.8hm2,共涉及71个农业县(市、区),占全省农业县(市、区)的53%(房用等,2004)。风沙化土地主要集中于曹县一成武一单县,莘县一冠县一临清一夏津一陵县,阳谷一东阿一在平,平原一商河一惠民,高唐一禹城一齐河一济阳等黄河故道沿线。风沙化土地虽位于较优越的湿润及半湿润自然条件下,有其治理的有利条件,然而如果听之任之,不采取任何措施,流沙面积也会不断扩展。如山东禹城黄河故道沙河、辛庄附近的风沙化土地流沙面积从1967年占总土地面积的1.56%扩大到1982年占12.1%,到1986年增加到占18.6%,风沙化土地有不断扩展的威胁(朱震达等,1989;韩致文等,1995)。每年因沙化引起的经济损失高达8.6亿元,该区已被联合国列为高度荒漠化威胁区(刘德等,1994)。黄泛平原是由黄河历次决口、泛滥、冲淤而成,沿黄河故道分布的弧形平原,其区域土壤沙化严重(李智广等,2020)。此外,黄泛平原的风沙化不仅造成了土壤风蚀蔓延,生态环境恶化,而目严重地制约着农牧业的发展,使得农牧业生产低而不稳。因此,必须重视黄河故道区风蚀沙化规律、形成机制及其防治的研究,这对于实现黄河故道风沙区生产、生活与生态安全具有重要的意义。

……

精彩内容

本书共分为8章。第1章介绍了黄泛沙地不同土地利用方式风蚀沙化规律及影响机制 ; 第2章介绍了黄泛沙地农林复合种植促进土壤团聚结构形成及有机碳累积的机制 ; 第3章介绍了黄泛沙地杨树人工林栽植提高土壤结构稳定性促进碳库积累的机理 ; 第4章介绍了黄泛沙地生物炭和保水剂协同改良土壤促进苜蓿生长的机理 ; 第5章介绍了黄泛沙地不同农林间作模式土壤质量及经济效益评价 ; 第6章介绍了滨海盐碱地不同土地利用方式土壤理化性质及颗粒分形特征 ; 第7章介绍了滨海盐碱地生物炭和印度梨形孢联用改良土壤促进高丹草生长的机理 ; 第8章介绍了滨海盐碱地优势牧草配施微生物肥料对土壤质量的提升效果。

直播中,去观看

直播中,去观看