正版图书,可开发票,请放心购买。

-

作者:

王慧骐|

-

出版社:

江苏文艺

-

ISBN:

9787559485540

-

出版时间:

2024-05

-

装帧:

其他

-

开本:

其他

-

ISBN:

9787559485540

-

出版时间:

2024-05

售价

¥

23.38

4.8折

定价

¥49.00

品相

全新

上书时间2024-05-21

卖家超过10天未登录

-

-

商品描述:

-

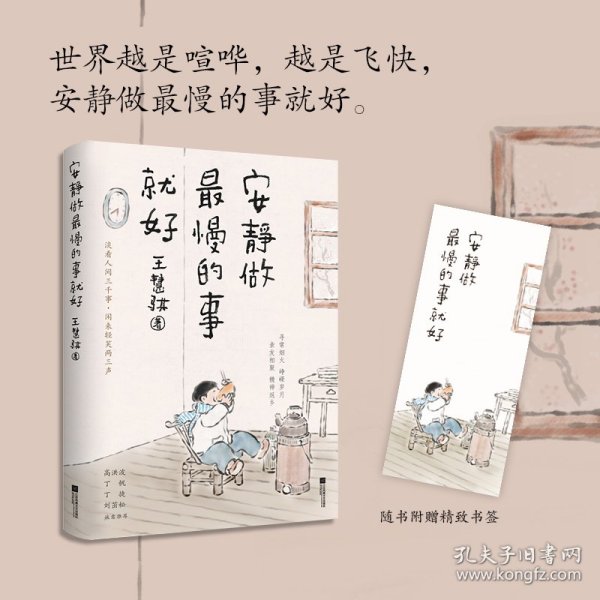

作者简介

王慧骐,生于扬州,现居南京。中国作协会员。曾任江苏青年杂志社副总编辑、江苏文艺出版社副社长兼《东方明星》月刊主编、新华报业传媒集团图书编辑出版中心主任。出版作品有《月光下的金草帽》《江南素描》《青色马文存》等二十余部。

目录

辑一 城市的体温

苏州,我时常念想的一座城市003

他们在苏州乡下007

探寻一个人的乐趣之源010

宣纸的故乡014

六月,去西山采摘018

天泉湖边的农人021

且在湖边度夕阳024

牵挂山里的那户人家027

总记得一些小事情030

杨老师的老门东033

人老了,还想要点什么036

开书店的朋友039

家门口那家包子店041

发屋老板娘艳艳043

去六合看大姐045

记一对搭档048

病房里听来的故事050

文龙先生简记053

忽忆两位朴席人056

记太湖边上的一位友人060

高淳老街,又见梅先生063

春花图集065

医生朋友069

太湖上的水利人072

戴帽子的戴”077

乡间人物素描080

我眼里的孤勇者085

相遇在“微信运动”089

辑二 在地图上回家

在地图上回家095

书本里的父亲097

老了的母亲依旧美丽101

四个娃儿一台戏103

思乡三则107

廉叔112

我在他乡记弟妹115

写在扫墓归来118

太太的小菜园和她的追随者123

华西医院,三个我要记住的人126

想起当年那些工友129

温柔如粥132

雪和孩子135

羞涩138

来自乡间的一份暖意141

雷锋与汪曾祺143

咱当兵的人”146

朋友,谢谢你每天的问候150

好风景是用来念想的154

再记义田156

致一位少时邻人158

发小161

故人李165

同学,你好168

点滴记同窗172

同事二则176

春天了,所有的生命像是都有所动作180

辑三 安静做最慢的事就好

安静做最慢的事就好185

大运河之子冯亦同188

哭吾师吴周文先生192

许公善饮196

再记金实秋先生199

子麟先生印象记203

南京,我拿什么奉献给你207

记录下他们的身影213

在《风流一代》工作的日子216

晃动的酒杯里重现旧人的身影220

那年七月,我们在南京街头224

叶兆言为《东方明星》开专栏227

二十六年前的一本苏州名人专号229

和冯亦同先生一道编过的书232

丁芒先生曾为我的小书作序235

我的一首小诗和两个要记住的人237

昔日诗友(二题)239

记与王鸿先生的交往244

记与杜卫东的一段交往246

说与《少年文艺》的一些往事248

记取几位编辑的名字250

守望中的期待252

致我欢笑微醺的远方兄弟254

一包特殊的信件257

关于那本小书260

一本有六位作者题签的书——兼怀亡友吕锦华263

诗,在诗人的生活里266

跋269

内容摘要

全书犹如一本人物速写笔记,无论是亲人、挚友,还是一起走过时代浪潮的同事,甚至是仅有一面之缘的陌生人,只要是生命的痕迹,作者便记录和描画,如同描摹一幅众生百相。辑一“城市的体温”写的是萍水相逢、擦肩而过,普通却温暖的烟火人间;辑二“在地图上回家”写的是亲友相聚、久别重逢,漂泊的游子在精神上返乡;辑三“安静做最慢的事就好”记录了流金岁月、峥嵘往事,以及始终默默耕耘的诗人、作家、艺术家、出版家的影像。在层层递进、不动声色中,作者写下了对诸多人生命题的思考,每个人都能从中照见自己的影子,得到有关生活的启示。而这数不清的个体的生命,又从不同的角度还原和呈现了时代的面貌:曾风靡一时的《东方明星》,曾深受大众追捧的书籍,一群充满干劲、不知疲倦的人,以及快速变迁、日新月异的城市的街道……

精彩内容

山呀水呀地看了一圈回来,还是过一日三餐、楼上楼下、脚踏实地的寻常日子。

这就是你记忆中的城市,它因为那些亲切而生动的身影,而令你长久地回想。

面对生命中再大的困窘,也努力把日子过成山水皆有的阔绰。

他们想做一次人生的溯游,像鱼一样回到当初产卵的地方,哪怕只在水边站一站、停一停,捞几片已然沉底的那些久违的暖意。

两个孝子走在一块儿,就不用担心他们的事会搞不成,因为他们会对这个世界温柔以待。

在人的海洋里,你若认真观察那些或疾或缓的脚步,一定能感受到一种无与伦比的生命的壮观。

那是一种精神的返乡,所有关于父母和我们之间发生的过往,都将在记忆深处一次次地复活和再现。

人至晚年,有几个志趣相投的朋友,真的是件很快乐的事。

好风景是给人看的,但再好的风景却又是带不走的。因此,好风景其实是用来念想的。

我们坐在一块,饮酒,说笑,那是我们心灵深处在企盼一种回归。尽管我们清楚,人生的这趟列车距离童年那座小站已愈来愈远,但我们心犹不甘,我们仍想回到过去。

虽然是自斟自饮,却很注重仪式感,这其实是一种对待生活的热情。

每个人在城市面前都是过客,都留不住,会走的。

所谓白纸黑字,有些根深蒂固的东西,怕也是一下子消亡不了的。

那年七月,我们在南京街头那是三十年前——1993年的7月。我在一家出版社和几个同事做一本文化杂志。当时社会的年轻人对一些港台歌星比较关注,在做这本杂志的创刊号时,我们引进了造势的商业理念,事先策划了一个“创刊号封面人物竞猜活动”,在多家报刊上发布广告,试图给尚未见到新刊的读者制造一种悬念。这一创意取得了较为圆满的成功,参与竞猜活动的信件从全国四面八方雪片般飞来,每天邮递员要驮好几袋信件送到编辑部。人手不够,我们紧急联系了一批附近学校的大学生课后来帮助拆信,并做分类登记。一个月左右的时间,共收到参与信件一万两千余封,最后选定“竞猜”得票最高的香港歌星郭富城作为创刊号的封面人物。

选定封面人物的同时,我们组织和自采的各类稿件也陆续到位,紧接着版面的编排设计包括印刷,也都在这一年的6月底全部顺利完成。7月5日我们在南京的一家酒店举行了首发式。也就在当天,我们签约委托的发行商已将13000多册的创刊号杂志铺到了南京大街小巷的报刊零售点上。那年只有28岁的年轻帅气的身穿红色夹克衫的郭富城作为封面人物的大16开杂志,在报刊亭上显得特别耀眼,引人注目。几乎与此同时,发往北京、上海、广州、武汉、长沙等大中城市的十几万份杂志也都通过不同的运输方式先后到达,经由多位发行人员之手,“着红衫的郭富城”一夜之间登陆了大江南北。

那时候,编辑部的几位同志都很年轻。我家住在光华门,每天上班往高云岭去,一路上我骑的自行车会在途经的每一处报刊零售点上停一停,向老板打听一下我们这本杂志的销售情况。有的告诉我卖得不错,说没几天就脱销了,我便让他找谁谁谁再补一点儿。有时候会向老板递上一根烟,跟他聊聊家常,问他买杂志的人一般都多大年纪,是男的多还是女的多。不光是我,其他的几位同事也都这样,每人负责一条线路。甚至中午也会放弃休息,到单位附近的一些摊点去转转。那一段时间我们基本每天都会在编辑部相互通气,分享各人的所见所闻,每个人的脸上都呈现出喜洋洋的气色。这情景,颇似种地的农人,看见自己亲手栽种和侍弄的庄稼,在时光里结出了丰硕的果实。

那一年的7月,记得南京是一如既往地热着,而我们似乎全然不觉地一次次奔走在这里的大街小巷——办一本卖得好、受欢迎的杂志,是我们当时那批人最为真实的一种理想。当然,也不仅是这个7月,后来的几年春夏寒暑,我们也都这样认真而执着地跑着。甚至一些熟悉了的摊点,我们还会把最新出刊的杂志,捆扎在自行车上给他们送去。

日子过得真快,一晃三十年了,这世事之变令人目不暇接。随着人们阅读习惯的改变,当年十分红火的报刊亭几乎已不复存在。站在今日怀想过往,所幸我们的内心还存有这样的底片。我想说,我们也曾年轻过,也曾用激情与汗水种过一棵叫作理想的树。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看