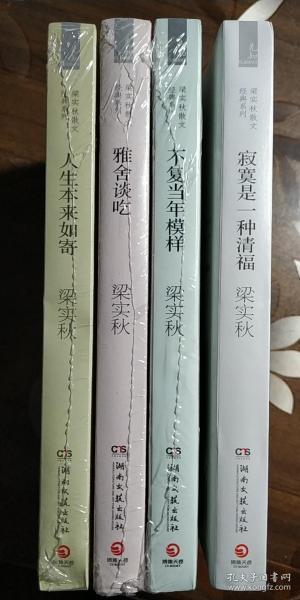

梁实秋散文经典系列:雅舍谈吃+不复当年模样+人生本来如寄+寂寞是一种清福(全4册)

举报

梁实秋文学精品 插图珍藏版

-

作者:

梁实秋

-

出版社:

湖南文艺出版社

-

出版时间:

2013-01

-

版次:

1

-

印刷时间:

2013-01

-

印次:

1

-

装帧:

平装

-

开本:

32开

-

纸张:

胶版纸

-

版次:

1

-

印刷时间:

2013-01

-

印次:

1

售价

¥

80.00

7.1折

定价

¥112.00

品相

九五品品相描述

上书时间2020-08-23

卖家超过10天未登录

手机购买

![]()

微信扫码访问

-

-

商品描述:

-

《雅舍谈吃》:

为梁实秋代表散文“雅舍”系列的精选集。梁实秋自嘲嘴馋,一生中写下无数谈吃的文章,这些文章带有浓浓的故土情怀,是名家谈吃中的经典作品。一代散文大师梁实秋留给我们的不仅仅是舌尖上的味道,还有历史的味道、人情的味道、故乡的味道和记忆的味道。

《不复当年模样》:

收录了梁实秋的回忆性散文十余篇,其中包括梁实秋记述在清华学校八年求学生涯的长篇散文《清华八年》和追忆曾与其风雨同舟半个世纪的故妻程季淑女士的长篇散文《槐园梦忆》,文风潇洒自然,不乏严肃与幽默,情感真挚动人,呈现了梁实秋平凡而多彩的人生历程,表达了他对故乡、故居、故友以及亲人的深沉的爱与怀念。

《人生本来如寄》:

为梁实秋散文精选集。取材于日常生活、人情世态、礼仪修养等细微方面,表达了对人生的哲理思索,以小见大,发人深省。文笔生动有趣,不乏讽刺幽默和深切的忧患情怀,读后让读者掩卷沉思。

《寂寞是一种清福》:

收录了梁实秋的生活随笔与读书札记共计近百篇,呈现出了一个在生活中和文学上都很潇洒随性的梁实秋。在生活随笔中,梁实秋漫谈点滴见闻与感悟,语言朴实随性,不乏严肃与幽默,于平凡中蕴含着点滴哲理。在读书札记中,梁实秋考证与品评古今雅人雅事雅物,言语之间充满雅趣,读来令人兴致盎然。

精彩书摘

《雅舍谈吃》 两做鱼

常听人说北方人不善食鱼,因为北方河流少,鱼也就不多。我认识一位蒙古贵族,除了糟溜鱼片之外,从不食鱼;清蒸鲥鱼,干烧鲫鱼,他不屑一顾,他生怕骨鲠刺喉。可是亦不尽然。不久以前我请一位广东朋友吃石门鲤鱼,居然谈笑间一根大刺横鲠在喉,喝醋吞馒头都不收效,只好到医院行手术。以后他大概只能吃“滑鱼球”了。我又有一位江西同学,他最会吃鱼,一见鱼脍上桌便不停下箸,来不及剔吐鱼刺,伸出舌头往嘴边一送,便见一根根鱼刺贴在嘴角上,积满一把才用手抹去。可见食鱼之巧拙,与省籍无关,不分南北。

《诗经?陈风》:“岂其食鱼,必河之鲂?”“岂其食鱼,必河之鲤?”“河”就是黄河。鲂味腴美,《本草纲目》说“鲂鱼处处有之”。汉沔固盛产,黄河里也有。鲤鱼就更不必说。跳龙门的就是鲤鱼。冯谖齐人,弹铗叹食无鱼,孟尝君就给他鱼吃,大概就是黄河鲤了。

提起黄河鲤,实在是大大有名。黄河自古时常泛滥,七次改道,为一大灾害,治黄乃成历朝大事。清代置河道总督管理其事,动员人众,斥付巨资,成为大家艳羡的肥缺。从事河工者乃穷极奢侈,饮食一道自然精益求精。于是豫菜乃能于餐馆业中独树一帜。全国各地皆有鱼产,松花江的白鱼、津沽的银鱼、近海的石首鱼、松江之鲈、长江之鲥、江淮之、远洋之鲳……无不佳美,难分轩轾。黄河鲤也不过是其中之一。

豫菜以开封为中心,洛阳亦差堪颉颃。到豫菜馆吃饭,柜上先敬上一碗开口汤,汤清而味美。点菜则少不得黄河鲤。一尺多长的活鱼,欢蹦乱跳,伙计当着客人面前把鱼猛掷触地,活活

摔死。鱼的做法很多,我最欣赏清炸酱汁两做,一鱼两吃,十分经济。

清炸鱼说来简单,实则可以考验厨师使油的手艺。使油要懂得沸油、热油、温油的分别。有时候做一道菜,要转变油的温度。炸鱼要用猪油,炸出来色泽好,用菜油则易焦。鱼剖为两面,取其一面,在表面上斜着纵横细切而不切断。入热油炸之,不须裹面糊,可裹芡粉,炸到微黄,鱼肉一块块地裂开,看样子就引人入胜。撒上花椒盐上桌。常见有些他处的餐馆做清炸鱼,鱼的身分是无可奈何的事,只要是活鱼就可以入选了,但是刀法太不讲究,切条切块大小不一,鱼刺亦多横断,最坏的是外面裹了厚厚一层面糊。

两做鱼的另一半酱汁,比较简单,整块的鱼嫩熟之后浇上酱汁即可,唯汁宜稠而不黏,咸而不甜。要撒姜末,不需别的佐料。

《不复当年模样》 清华八年

一

我自民国四年进清华学校读书,民国十二年毕业,整整八年的工夫在清华园里度过。人的一生没有几个八年,何况是正在宝贵的青春?四十多年前的事,现在回想已经有些模糊,如梦如烟,但是较为凸出的印象则尚未磨灭。有人说,人在喜欢开始回忆的时候便是开始老的时候。我现在开始回忆了。民国四年,我十四岁,在北京新鲜胡同京师公立第三小学毕业,我的父亲接受朋友的劝告要我投考清华学校。这是一个重大的决定,因为这个学校远在郊外,我是一个古老的家庭中长大的孩子,从来没有独自在街头闯荡过,这时候要捆起铺盖到一个陌生的地方去住,不是一件平常的事,而且在这个学校经过八年之后便要漂洋过海离乡背井到新大陆去负笈求学,更是难以设想的事。所以父亲这一决定下来,母亲急得直哭。清华学校在那时候尚不大引人注意。学校的创立乃是由于民国纪元前四年美国老罗斯福总统决定退还庚子赔款半数指定用于教育用途,意思是好的,但是带着深刻的国耻的意味。所以这学校的学制特殊,事实上是留美预备学校,不由教育部管理,校长由外交部派。每年招考学生的名额,按照各省分担的庚子赔款的比例分配。我原籍浙江杭县,本应到杭州去应试,往返太费事,而且我家寄居北京很久,也可以算是北京的人家,为了取得法定的根据起见,我父亲特赴京兆大兴县署办理户籍手续,得到准许备案,我才到天津(当时直隶省会)省长公署报名。我的籍贯从此确定为京兆大兴县,即北京。北京东城属大兴,西城属宛平。那一年直隶省分配名额为五名,报名应试的是三十几个人,初试结果取十名,复试再遴选五名。复试由省长朱家宝亲自主持,此公素来喜欢事必躬亲,不愿假手他人,居恒有一颗闲章,文曰“官要自作”。我获得初试入选的通知以后就到天津去谒见省长。十四岁的孩子几曾到过官署?大门口的站班的衙役一声吆喝,吓我一大跳,只见门内左右站着几个穿宽袍大褂的衙役垂手肃立,我逡巡走近二门,又是一声吆喝,然后进入大厅。十个孩子都到齐,有人出来点名。静静地等了一刻钟,一位面团团的老者微笑着踱了出来,从容不迫地抽起水烟袋,逐个地盘问我们几句话,无非是姓甚、名谁、几岁、什么属性之类的谈话。然后我们围桌而坐,各有毛笔纸张放在面前,写一篇作文,题目是《孝弟为人之本》。这个题目我好像从前作过,于是不假思索援笔立就,总之是一些陈词滥调。过后不久榜发,榜上有名的除我之外有吴卓、安绍芸、梅贻宝及一位未及入学即行病逝的应某。考取学校总是幸运的事,虽然那时候我自己以及一般人并不怎样珍视这样的一个机会。就是这样我和清华结下了八年的缘分。

二

八月末,北京已是初秋天气,我带着铺盖到清华去报到,出家门时母亲直哭,我心里也很难过。我以后读英诗人Cowper 的传记时特别同情他,即是因为我自己深切体验到一个幼小的心灵在离开父母出外读书时的那种滋味——说是“第二次断奶”实在不为过。第一次断奶,固然苦痛,但那是在孩提时代,尚不懂事,没有人能回忆自己断奶时的懊恼,第二次断奶就不然了,从父母身边把自己扯开,在心里需要一点气力,而且少不了一阵辛酸。清华园在北京西郊外的海甸a 的西北。出西直门走上一条漫长的马路,沿途有几处步兵统领衙门的“堆子”,清道夫一铲一铲地在道上洒黄土,一勺一勺地在道上泼清水,路的两旁是铺石的路,专给套马的大敞车走的。最不能忘的是路边的官柳,是真正的垂杨柳,好几丈高的枒杈古木,在春天一片鹅黄,真是柳眼挑金,更动人的时节是在秋后,柳丝飘拂到人的脸上,一阵阵的蝉噪,夕阳古道,情景幽绝。我初上这条大道,离开温暖的家,走向一个新的环境,心里不知是什么滋味。海甸是一小乡镇,过仁和酒店微闻酒香,那一家的茵陈酒莲花白是有名的,再过去不远有一个小石桥,左转趋颐和园,右转经圆明园遗址,再过去就是清华园了。清华园原是清室某亲贵的花园,在门上“清华园”三字是大学士那桐题的,门并不大,有两扇铁栅,门内左边有一棵状如华盖的老松,斜倚有态,门前小桥流水,桥头上经常系着几匹小毛驴。园里谈不到什么景致,不过非常整洁,绿草如茵,校舍十分简朴,但是一尘不染。原来的一点点中国式的园林点缀保存在“工字厅”“古月堂”,尤其是工字厅后面的荷花池,徘徊池畔,有“风来荷气,人在木阴”之致。塘坳有亭翼然,旁有巨钟为报时之用。池畔松柏参天,厅后匾额上的“水木清华”四字确是当之无愧。又有长联一副:“槛外山光,历春夏秋冬,万千变幻,都非凡境。窗中去影,任东西南北,去来澹荡,洵是仙居。”(祁隽藻书)我在这个地方不知消磨了多少黄昏。西园榛莽未除,一片芦蒿,但是登土山西望,圆明园的断垣残石历历可见,俯仰苍茫,别饶野趣。我记得有一次郁达夫特来访问,央我陪他到圆明园去凭吊遗迹,除了那一堆石头什么也看不见了,所谓“万园之园”的四十美景只好参考后人书画于想象中得之。三清华分高等科、中等科两部分。刚入校的便是中等科的一年级生。中等四年,高等四年,毕业后送到美国去,这两部分是隔离的,食宿教室均不在一起。学生们是来自各省的,而且是很平均地代表着各省。因此各省的方言都可以听到,我不相信除了清华之外有任何一个学校其学生籍贯是如此的复杂。有些从广东、福建来的,方言特殊,起初与外人交谈不无困难,不过年轻的人学语迅速,稍后亦可适应。由于方言不同,同乡的观念容易加强,虽无同乡会的组织,事实上一省的同乡自成一个集团。我是北京人,我说国语,大家都学着说国语,所以我没有方言,因此我也就没有同乡观念。如果我可算得是北京土著,像我这样的土著,清华一共没有几个。(原籍满族的陶世杰、原籍蒙族的杨宗瀚都可以算是真正的北京人。)北京也有北京的土语,但是从这时候起我就和各个不同省籍的同学交往,我只好抛弃了我的土语的成分,养成使用较为普通的国语的习惯。我一向不参加同乡会之类的组织,同时我也没有浓厚的乡土观念,因为我在这样的环境有过八年的熏陶,凡是中国人都是我的同乡。一天夜里下大雪。黎明时同屋的一位广东同学大惊小怪地叫了起来:“下雪啦!下雪啦!”别的寝室的广东同学也出来奔走相告,一个个从箱里取出羊皮袍穿上,但是里面穿的是单布裤子!有一位从厦门来的同学,因为言语不通没人可以交谈,孤独郁闷而精神反常,整天用英语喊叫:“我要回家!我要回家!”高等科有一位是他的同乡,但是不能时常来陪伴他。结果这位可怜的孩子被遣送回家了。我是比较幸运的,每逢星期日我缴上一封家长的信便可获准出校返家,骑驴抄小径,经过大钟寺,到西直门,或是坐一小时的人力车遵大道进城。在家里吃一顿午饭,不大工夫夕阳西下又该回学校去了。回家的手续是在星期六晚办妥的,领一个写着姓名的黑木牌,第二天交到看守大门的一位张姓老头儿的手里,才得出门。平常是不准越大门一步的。新生是一群孩子,我这一班里以项君为最矮小,有一回他掉在一只大尿桶里几乎淹死。

……

《人生本来如寄》

谦让

谦让仿佛是一种美德,若想在眼前的实际生活里寻一个具体的例证,却不容易。类似谦让的事情近来似很难得发生一次。就我个人的经验说,在一般宴会里,客人入席之际,我们最容易看见类似谦让的事情。

一群客人挤在饭厅里,谁也不肯先坐,谁也不肯坐首座,好像“常常登上座,渐渐入祠堂”的道理是人人所不能忘的。于是你推我让,人声鼎沸。辈份小的,官职低的,垂着手远远的立在屋角,听候调遣。自以为有占首座或次座资格的人,无不攘臂而前,拉拉扯扯,不肯放过他们表现谦让的美德的机会。有的说:“我们叙齿,你年长!”有的说:“我常来,你是希客!”有的说:“今天非你上座不可!”事实固然是为让座,但是当时的声浪和唾沫星子却都表示像在争座。主人着一张笑脸,偶然插一两句嘴,作鹭鸶笑。这场纷扰,要直到大家的兴致均已低落,该说的话差不多都已说完,然后急转直下,突然平息,本就该坐上座的人便去就了上座,并无苦恼之象,而往往是显着踌躇满志顾盼自雄的样子。

我每次遇到这样谦让的场合,便首先想起《聊斋》上的一个故事:一伙人在热烈的让座,有一位扯着另一位的袖子,硬往上拉,被拉的人硬往后躲,双方势均力敌,突然间拉着袖子的手一松,被拉的那只胳臂猛然向后一缩,胳臂肘尖正撞在后面站着的一位驼背朋友的两只特别凸出的大门牙上,喀吱一声,双牙落地!我每忆起这个乐极生悲的故事,为明哲保身起见,在让座时我总躲得远远的。等风波过后,剩下的位置是我的,首座也可以,坐上去并不头晕,末座亦无妨,我也并不因此少吃一嘴。我不谦让。

《寂寞是一种清福》

寂寞是一种清福。我在小小的书斋里,焚起一炉香,袅袅的一缕烟线笔直的上升,一直戳到顶棚,好像屋里的空气是绝对的静止,我的呼吸都没有搅动出一点波澜似的。我独自暗暗的望着那条烟线发怔。屋外庭院中的紫丁香树还带着不少嫣红焦黄的叶子,枯叶乱枝时时的声响可以很清晰的听到,先是一小声清脆的折断声,然后是撞击着枝干的磕碰声,最后是落到空阶上的拍打声。这时节,我感到了寂寞。在这寂寞中我意识到了我自己的存在——片刻的孤立的存在。这种境界并不太易得,与环境有关,但更与心境有关。寂寥不一定要到深山大泽里去寻求,只要内心清净,随便在市廛里,陋巷里,都可以感觉到一种空灵悠逸的境界,所谓“心远地自偏”是也。在这种境界中,我们可以在想像中翱翔,跳出尘世的渣滓,与古人游。所以我说,寂寞是一种清福。

在礼拜堂里我也有过同样的经验。在伟大庄严的教堂里,从彩色玻璃透进一股不很明亮的光线,沉重的琴声好像是把人的心都洗淘了一番似的,我感觉到了我自己的渺小。这渺小的感觉便是我意识到我自己存在的明证。因为平常连这一点点渺小之感都不会有的!

我的朋友萧丽先生卜居在广济寺里,据他告诉我,在最近一个夜晚,月光皎洁,天空如洗,他独自踱出僧房,立在大雄宝殿前的石阶上,翘首四望,月色是那样的晶明,蓊郁的树是那样的静止,寺院是那样的肃穆,他忽然顿有所悟,悟到永恒,悟到自我的渺小,悟到四大皆空的境界。我相信一个人常有这样经验,他的胸襟自然豁达辽阔。

……

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看