-

装帧:

平装

-

开本:

16

-

页数:

234页

-

字数:

269千字

-

出版时间:

2014-01

-

版次:

1

-

装帧:

平装

-

开本:

16

-

页数:

234页

-

字数:

269千字

售价

¥

13.00

3.1折

定价

¥42.00

品相

全新品相描述

上书时间2024-05-11

卖家超过10天未登录

手机购买

![]()

微信扫码访问

-

-

商品描述:

-

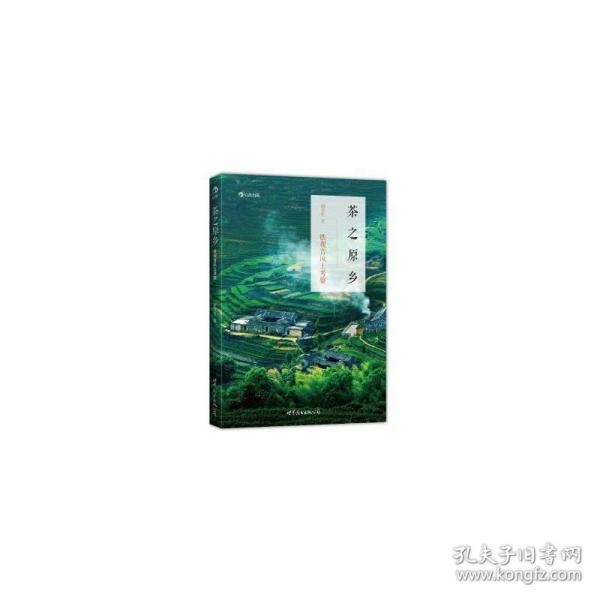

目录:

简目

序 王铭铭

自 序

卷一 基因或密码

卷二 风土之种种

卷三 走读安溪

卷四 仪式、尊严和“我”

附 录

后 记

出版后记

细目

序 王铭铭 5

自 序 9

卷一 基因或密码

铁密码 4

铁非思 16

情铁 18

安溪图腾 20

溪水音韵 25

无茶不成礼 28

茶神辨 32

铁谈 37

铁、无限多样和社会 47

卷二 风土之种种

茶 路 56

铁风土 71

寻找祖母的气息 80

我自安溪来 84

紫霞云天林鹤年 98

弘一大师与安溪茶 115

安溪城事 117

卷三 走读安溪

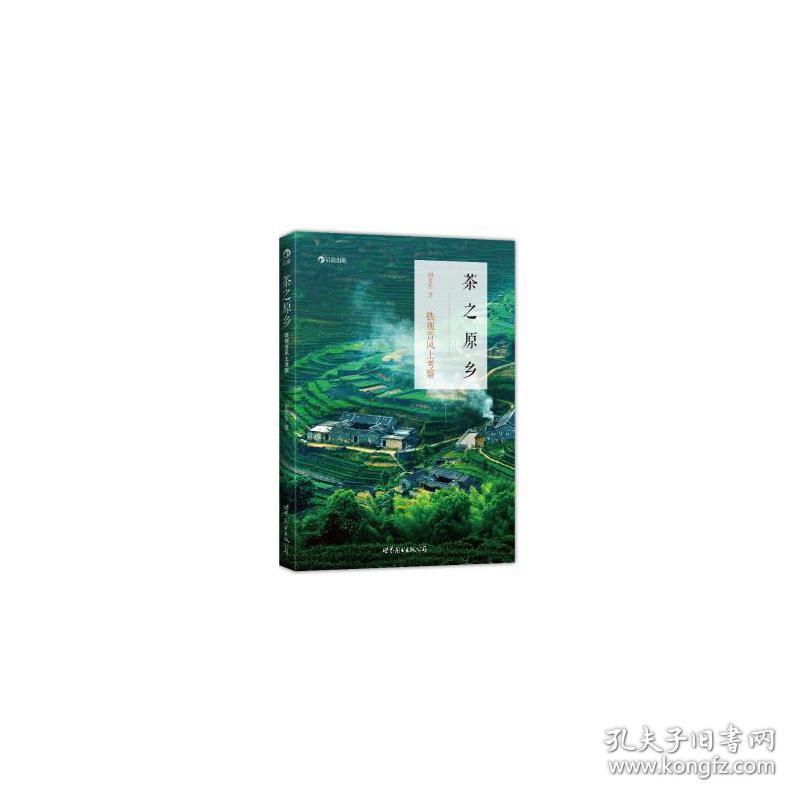

茶之原乡 136

美丽的大坪,我的家 140

湖头的守望 142

闯出尚卿 146

龙涓大地上的事情 149

祥华的坐标 154

闽南形胜,龙门首焉 157

造物紫云山 160

行走福田,慢下来 163

白云从蓝田来 167

城厢,城厢 171

卷四 仪式、尊严和“我”

有关庄严 176

思想者是怎样诞生的 183

密码1989:青春的渡或记忆 189

盛世中华 的茶粒大义 192

美的觉醒 195

吃茶去 199

无不是茶 201

美的风景在眼前 203

西行迷思 205

附 录

风 土 224

铁,我们的乡愁 228

后 记 230

出版后记 233

精彩内容:

卷一 基因或密码 铁密码 雪灾年代 清顺治十三年( 1656) 正月大雪。 清康熙五十七年( 1718) 正月大雪,三方消。 清康熙五十九年( 1720) 正月大雨雪。 清康熙六十年( 1721) 正月二十七、八两,积雪,四山皆白,三方消。 清雍正元年( 1723) 正月初六,大雪,地积(雪)深尺余,山头数不化。 清雍正五年( 1727) 正月大雪。 清雍正六年( 1728) 正月初六大雪。 清乾隆十六年( 1750) 正月大雪。 这份记录安溪历发生的自然灾害大事记,转引自两本具有充分可信度的历史文献,一是清乾隆丁丑年间由官方编修的安溪县志,一是1994年由安溪县组织力量修撰出版、迄今为止为全面翔实的安溪县志。为了行文的方便,我稍作综合,但不影响来自官方资料的严肃与。国有史,邑有志。具有“资治、教化、存史”之功效的地方志,可以帮助我们识县情、知兴替、明得失、弘传统,当然,更重要的是,以史志为鉴,还可以勉今人,启后人。 那么,一份归入杂志?灾祥体例、而屡屡载于邑志的天气记录,究竟可以提供什么样的角度,供后人比较研究,从而发现其“无意义”之中隐藏的“意义”?人们常说,历史与现实之间存在着交汇点,其实,历史事件与历史事件之间的交汇点更值得我们仰赖智慧,寻找蛛丝马迹,细心详勘,综合加以推断,从而使记忆重现、还原。 看到这份天气记录所涵盖的时间段(大约从 1656年到 1750年),我突然产生一种研究的旨趣:在 18世纪 20至30年代,素来“燠热”“冬无冰雪,或不御绵”的安溪,连续数年“大雨雪”“大雪”“积雪”,气候骤然变冷。安溪县志代表着官方,史官不可能错载误录,况且在一个重农业、轻工商的时代,人们对气候变化的观察有着足够的耐心,雨雪不分、霜冰不辨的情况几乎不可能出现。分析后可能得出的结论只能是,“雪灾年代”从此将在安溪历产生意义深远的影响。 研究中国历史时,人们常犯的两个错误在于,当我们追求会的“整体”时,会导致一种“单一”的叙述困境,从而无法解释会的复杂现实;当我们面对会的“多样”时,又常常将会割裂为一些碎片,终背离在社会整体之上观察中国的视野。正是这两类错误,导致我们目前所开展的铁物种研究,经常游离于“整体”之外,不能或难以将铁置放于安溪社会历史演进的大环境之中,重传说,轻科学,缺乏实证求索的精神。 关于安溪铁源起的王、魏“二说”,未见于1994年前的官方史志已是不争的事实。我这里想说的不是“王说”“魏说”的真伪,因为历史的不能一概以是否见诸史志为标准和依据。只是想换一种视角——说猜想也无不可——来追问安溪铁的发源,因为无论是“王说”还是“魏说”,都显然没有真正解决物种起源的问题。神话固然是美好的,充满着遐想无边的诗情空间,但观世音菩萨毕竟没有亲手在巍巍的南岩山上栽种过铁这样一棵神奇的茶树。 那么,这棵神异的茶树又是从哪里来的?凭空从地里头长出来吗?如果植物也有“前世今生”,那么,铁的“前世”又是什么?困扰我多年的一连串问题,在这份“大雪成灾”的天气记录面前,似乎一下都有了——不同的历史事件在各自不同的时空运行,对于一种即将到来的动人交汇,人类谁都无法预知,这是自然的造化。 神天与人天 关于铁发源的王、魏“二说”,散见于安溪史志和各种文集,虽然行文描述存在不少差异,但都与两个重要年份1725年(“魏说”)、1736年(“王说”)相对应。也是说,铁诞生于安溪茶乡 1725年至1736年的大致历史区间,是无可辩驳的事实。 细心的读者此可能已经发现,安溪史志上所集中记载的“雪灾年代”与此有着惊人的重合,两者之间是历史的巧合还是历史的必然?如果是历史的巧合,那么铁物种的源起只能是永远都无法解码的科学之谜了;如果是历史的必然,则“雪灾年代”对铁物种的源起所产生的关键作用,不能被后来研究者轻易地推在一边。相形之下,前者令人兴味寡然,后者令人心血怦动。 煌煌千年安溪文明史,修志七部,除明嘉靖和清康熙、乾隆三种版本留存于世,余皆散佚。披阅新中国成立后先后重印刊行的三种古代版本可以发现,从开始有地震、山崩、旱涝等灾情记载的宋1067年至今,安溪近千年县史共发生过不足10次大雪成灾的事件。依据我的记忆,安溪近发生的一次“雪灾事件”是在1977年12月12。而集中在18世纪20至30年代的有5次,占一半之多。也是说,对人类能造成灾难的大雪,有一半多降到1720年至1728年这个历史区间了。从气象学的角度而言,1720年至1728年也成为安溪气候非常值得注意的年代了。 不妨进行一番纯文学意义上的想象与描述:18世纪 20至30年代的每年冬天(时间)。安溪山川大地(地点),大雪纷飞,银装素裹(事件起因)。急剧下降的气温,使缺少抵御雪灾经验的安溪民众措手不及。尤令人忧心忡忡的是,山坡上辛勤开垦出来的茶园遭大面积冻毁,损失惨重(事件发生、发展)。雪灾过后,王仕让、魏荫(人物)出现在房前屋后、峰麓山巅,四处寻挖未被冻死的茶树以便补苗。此时,遭雪灾冻压而顽强幸存的几棵茶树——一个新的茶树品种——铁诞生了(事件、结局)。 我的这种研究方法固然漏洞百出,实在经不起推敲,但却是值得关注的。因为现在虽然不能用“雪灾年代”的具体气候数据,来证实气候变化对茶树新品种的诞生造成多大影响,却可以根据物种进化的规律和现代育种方法,从中发现奥妙所在。物种是自然的产物,而自然无非是阳光、空气、水等因素。自然环境变化对物种进化的影响是非常显著的,橘生淮南为“橘”、生淮北为“枳”即是典型一例。据此,我们可以从逻辑上作一个大胆设:“雪灾年代”诱发茶树基因变化,诞生了铁。 如这是历史的,那么,集中发生在 18世纪 20至30年代安溪大地上的“雪灾事件”同样呈现出事物利弊参半的两面。所谓祸兮福倚,现在看来,这场给昔安溪先民造成重大损失的“雪灾事件”,却是一个由大自然主持进行的“物种新试验”,为后世千千万万的安溪人带来巨大的福祉。 而古代安溪人无法根据科学理智地认识物种的源起,对自然始终怀有的“敬畏之心”,使他们把铁的诞生或“归功”于神天——观世音菩萨的“托梦”,或“归功”于人天——皇权的“赐名”,这也可以得到合理的解释了。从对神天的敬畏,到对人天的征服,到人类怀疑、选择科学的理智,我们的社会历史似乎都行走在这样的基本路线上。 吃喝的历史 安溪铁以其香高味醇征服了广大消费者,也引起了外许多学者的兴趣,曾做过不少研究。在见诸报端的各种阐述中,我发现“韵”出现的频率高。 “韵者,和也,从音员声。”(说文)文心雕龙中也说:“声音相从谓之和,同声相应谓之韵。”看来,“韵”与音乐的关系为密切,却又为何能够“移用”来描述铁品质的特征?“韵”是属于物质范畴还是精神范畴?若属于物质范畴,那构成“韵”的物质元素有哪些?能否为人所感知与捕捉?这一系列问题,又没有人能真正论说清楚,饮茶经验主义者往往词不达意,文人墨客则似是而非,两者都使人陷入虚无,进而怀疑“韵”的存在。 我收集有为数不少的安溪茶谚,这些来自基层一线的直接创造,比文人咏茶诗更具研究的价值,因为它是群众的“真知”与“学术”,有一种自然式的淳朴与真实。在如此众多的茶谚中,这一句“谁人寻得韵,不愧是个品茶人”启发我,“韵”可遇不可求,说明它时而存在,时而隐去;既是精神的,更是物质的。 真有“韵”存在吗?茶学老专家陈彬藩曾这样描述过品饮铁的感受,他说安溪铁的香气,有如空谷幽兰,清高隽永,灵妙鲜爽,达到超凡入圣的境界。陈彬藩赋予铁的艺术,让我们仿佛与一位“冰雪少女”真情相约,精神升华。我一度对铁犹如“冰雪尤物”之类的评价不得其解,是“雪灾年代”诱发茶树基因突变的推断,使我进一步思:“韵”的形成与挥发,仍然与气候环境密切相关。中国有句古话,梅花香自苦寒来。这是不是说明:植物的香气在冷天愈加内敛、愈加凝聚?但当天气冷到程度,过了临界点,植物体内便发生了质的变化;而这种变化一旦定型,具有遗传特征“韵”? 上述思,我在一些学者探讨铁品质形成的生化研究中得到佐证:“韵”的形成,取决于鲜叶原料的质量和制茶工艺技术条件的正常发挥,其中鲜叶原料是形成铁品质的基础。迄今为止,人们在安溪铁检出200多种香气成分。这项研究结果表明,独特的“韵”是一个多味共存的协调综合体,在铁茶汤中,各种滋味互为依存,如同乐音“相从”“相应”,呈现出引人入胜的动人旋律,称之为“韵”是恰当不过的。 “韵”又是如何被人所感知的?在如今程式严整的铁冲泡过程中,有一个环节特别要引起我们的重视:持续加温煮水。这是因为“韵”是铁叶片内的一些物质,一部分是茶树本身在“雪灾年代”的基因遗传,一部分是在后天的生长、制作中得以加强的,两者必须在持续高温冲泡的外部环境中才能挥发,并使喝茶者的感官可能捕捉到这种挥发。当然,能否敏感捕捉到、捕捉到多少,又与品评者的鉴赏水密切相关,而这不是本书所要探讨解决的。 对“韵”的深入思,使我走入一个密码重重的无限空间,它所创造的人文世界竟比铁物质世界要十倍百倍的广阔而繁复。我的目的无非是想说明,为什么安溪铁品种才具有特殊的“韵”?这不是因为品茶人的不同、制茶工艺的差异,这其中不仅有物种进化遗传学方面的问题,也有生理生化方面的问题。 对人类来说,吃喝向来不是“纯生物学”的活动,被吃喝的事物有它们自己的历史,其进化历史与那些吃喝它们的人的社会历史有着千丝万缕的联系。所以,研究被吃喝食物的进化历史,本身是社会的、的过程,如此才有饮食的产生。这是我从“韵”延伸得到的一点思。 不可复制的地理 安溪铁诞生于 18世纪 20至30年代“雪灾年代”的推测萌生后,我开始多方收集茶树连年遭冷乃至于基因突变的“技术”数据,可是我一无所获。甚至,在历代修撰的邑志记述中,我都未能发现彼时安溪茶叶生产的相关资料,比如我所关心的“雪灾年代”里,茶叶的产量是否持续低迷?宣扬儒家伦理道德至上的时代,我读到的诸多素材仍然是基于伦理道德的立场。粗看起来,历史,似乎是应该发生的事情都会发生,不应该发生的事情不会发生,这是典型的“社会天演论”。 为什么要重视历史研究中的“技术”数据呢?说清这个问题并非难事。十年前读万历十五年时,我对黄仁宇兼具探询人生意义的历史研究感兴趣,他所主张的“大历史观”,亦即从“技术上的角度看历史”,我个人认为开启了中国历史研究的新思维。黄氏后来陆续出版的中国大历史黄河青山等,也都是从“技术”的层面,强调“道德非”“道德不能代替技术及法律”的观点。例如万历皇帝,历来均被以为昏庸怠政,读毕万历十五年,你也许会十分同情这位皇帝。因为黄仁宇在论述万历皇帝时,本在于说明皇帝的职位是一种适应社会需要而产生的“机构”,而每一个皇帝又都是一个个人,要以一己之身承担庞大机构的职能,悲剧自然不能幸。 黄仁宇重视“技术”的作用及成效,提醒我在安溪铁另一维度的研究中,要抽象的道德立场,即叙事不妨细致,但结论却要看远,如此才能找到历史的规律。我推断铁物种的源起,可能有人认为是“无稽(查)之谈”,但若从现代铁所表现出来的一些生化特征去分析,结论可能非常清楚了。中国茶学专家刘勤晋曾经提供了一组“乌龙茶品种间叶片结构的比较”数据,在这组数据中,我特别注意到铁的气孔呈现出“40×32”的小值,明显小于其他乌龙茶品种间叶片结构。这能否说明铁的气孔是连续遇冷后才明显收缩,呈现这个小值?在“连续遇冷”这个环节中,茶树基因进行动态变异,而新品种一旦形成,茶树本身又同时具有遗传特征了。 上文已经说过,物种是自然的产物,而自然又无非阳光、空气、水分等因素的系统组合。除了“雪灾年代”诱发茶树基因发生变化外,安溪茶乡所处的地域环境也是值得研究的:北纬24°50′ ~25°26′、东经 117°36′ ~118°17′之间;3057方公里的县域,其中山地占2600方公里,千米以上的高山将近 3000座;年均气温 16℃~21℃,年降雨量1800mm,相对湿度80%以上;红壤或沙质红壤,微酸,ph值4.5~6.5我知道,在人类目前所赖以生存的地球家园,这些综合数据是“”的、“不可复制”的。环境对于铁物种源起所产生的关键作用,意义不言自明。同时,这也帮助我们洞见了一个事实:只有她才能滋育出安溪铁特殊的“韵”,离开了“大地母亲”“自然之本”,不仅植物、动物(包括人类)没有生命,我们的社会研究也不能从中汲取灵感。 探寻铁物种源起及其独特的“韵”特征,重“技术”数据的分析综合才是重要的。但是,其中仍存有无尽的问题。比如,现代铁与古代铁所具有的品种特征是否相同?如果存在着差异,那么在变迁中处于支配地位的人类又起了什么样的作用?铁物种身上所隐藏的“历史”,与人类的“生存与发展”这个课题存在着至为微妙的关系,容我在后面的文章中一一涉及。

![]()

孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

开播时间:09月02日 10:30

即将开播,去预约

直播中,去观看

占位居中

占位居中

直播中,去观看

直播中,去观看